電話でのお問い合わせはTEL.

〒

■二■ ムー大陸・レムリア大陸・アトランティス大陸

(1)レムリア大陸とムー大陸の環境と人々の生活

シュタイナーは、現在の地球は過去に

【1】土星紀

【2】太陽紀

【3】月紀 を経て、

【4】地球紀

に至っているとしています。

さらに地球紀は、

①ポラール時代

②ヒュペルボレアス時代

③レムリア時代

④アトランティス時代 を経て

⑤後(ポスト)アトランティス時代

に至っています。

※ 付録【3】 参照

このように、現在の後アトランティス時代に至る以前の遠い過去に、アトランティス時代があり、そのさらに前にはレムリア時代が存在したということを踏まえて、シュタイナーと王仁三郎の言葉を分析してみましょう。

シュタイナーは、著書『アカシャ年代記より』の中でレムリア時代に人類の祖先が居住していたレムリア大陸の環境について、それが現在の地球の環境と大きく異なっていたことを次のように明かしています。

「レムリア全土には嵐が荒れ狂っていた。大地はまだ後世の堅固さをもたず、いたるところで薄い地殻が地下から火力が衝き破り、その噴出する火が大小の様々の流れをなしていた。巨大な活火山がほとんどいたるところに現われて、破壊活動を繰り返していた。

日頃、人びとは何かにつけてこの火山活動を考慮に入れた。この火を諸施設のためにも利用した。また今日、労働力の基礎に人工の火力が利用されるように、この自然の火力が労働のために用いられた。

この火山活動がレムリア全土の没落を引き起こした。しかしあのアトランティス人の祖先の土地だけは、全体として、火山活動が少なかった。―――ここにも熱帯性の気候が支配していた。しかし、地球上の他の諸地域よりも、ここには平和があった。人びとは静かに人間性を発展させることができた。以前の時代のような流浪の生活はやみ。この地に定住する者の数はますます増えていった。」

(アカシャ年代記より・第三章)

一方、ムー大陸の時代について口述したとされる出口王仁三郎の霊界物語・第十二巻・第二十七章「航空船」では、次のような会話が描かれています。ちなみに、文章中の甲、豊、丙とは物語中の登場人物を示しています。

「――前略――海中には種々の異変起こり、島なき所に島あらわれ、あるひは巨大なる岩石にはかに海中に出没して天日暗く月光もなく、風はなんとなくなまぐさく、得も言われぬ不快きわまる航路なりける。――中略――

甲: 『実は家内も子供も一しょに乗ってゐますが、私はコーカサス山の山麓の琵琶の湖のほとりに住むもの、なんだか世の中が変になって来て、なんともたとへ方のなき風が日夜吹きまくり、息がつまりさうになりますから、遠く常世の国へ移住でもしたらよかろうと思って参りましたが、もうかうなれば、どこにおるも世界中おなじことのやうに思います。』

豊:『常世の国の数千里をへだてた、海の向こうの広い国、そこまで行けば日も照り月もかがやき、立派な果物も実り、新鮮な空気も流通してをるでせう。私も豊の国の者ですが、豊の国には白瀬川の大瀑布があつて、魔神が棲居(すまゐ)をいたし日夜毒気をはき、人民はのこらず蒼白い顔になって、コロリコロリとしぬものばかり、あまり世の中が恐ろしくなったので、黄泉島か、もっと足を伸ばして常世の洲へわたらうと思つて、一族を連れて来たのです。……下略……』

丙 :『私も常世の国へ遁げていく者ですが、黄泉島はこのごろ大変な地震で、日々二三十間づつ地面が沈没しかかってをるやうですな。人の噂によれば、もう六分ほど沈んでしまったさうですよ』」

(霊界物語・第十二巻・第二十七章「航空船」)

こうして、両者の文献を比較すると、共に風が吹荒れ、大地が活発な火山活動をしている様子、そこに暮らす人々が安住の地を求めて流浪の生活を余儀なくされていた様子が描写されていることが解ります。

次に、シュタイナーは、一九〇九年のバーゼルでの講義の中で、アトランティス時代の大陸の沈没について次のように述べています。

「……更に遡ると、大洪水による大陸の崩壊が霊眼に映じてきます。この洪水は地球の表面をすっかり変えてしまう程大規模なものでした。今日、大西洋が広がっている遅滞にアトランティス大陸が現存していたのです。現在のヨーロッパ、アジア、アフリカの大部分はアトランティス時代にはまだ海の中にありました。アトランティス大陸を海中に没した大洪水は地表の有様を一変させたのです。

この洪水以前、人類は主としてアトランティス大陸に定住していました。アトランティス大陸は今日の人間とは異なった有機体を有していました。そこのことは今までにしばしば指摘されてきています。霊視力を持った人類の指導者と司祭たちはアトランティス人の崩壊が迫っているのを予見しました。彼らは人々を東の方に(一部は西の方に)導いてゆきました。

西の方に導かれていった人々はアメリカ人の祖先となりました。そのように、現在の人類の祖先はアトランティス人の中に見出されます。――― アトランティス大陸に住んでいた人類は、更にそれ以前に存在していた人類の子孫でした。アトランティス人とは全く異なった姿をしていたこの人類は、今日のアジア、アフリカ、オーストラリアの中間にあったレムリア大陸に住んでいました。……」

(仏陀からキリストへ)

つまり、アトランティス大陸は現在の大西洋付近に、レムリア大陸は現在の今日のアジア、アフリカ、オーストラリアの中間にそれぞれ位置していたことがわかります。

一方、出口王仁三郎は、著書の中で、 『「ム」大陸は黄泉島』と題して、以下のように述べています。

チャーチワードの想像画

ムー大陸最後の日。寺院や神殿は砕け、崩れていった。

「去る頃の大阪毎日新聞に、イギリス人チャーチワード氏の長年の研究によって最近驚くべき太平洋の秘密が白日にさらけ出された。

それは人類文明の付ける大きな大陸が横たわっていたが、今から一万三千年前、六千四百万人の生命を載せたまま噴火と津波のため海底に陥没してしまった。

チャーチワードの想像画

そしてここら伝播したのがインドの、エジプトの、マヤの、インカの文明である。(中略)

ム大陸は東西五千マイル、南北三千マイルハワイ島が北方の、タヒチ島、マインガイア島あたりが南方の、イースター島は東方の、ラドロン島は西方の残骸なのである(下略)とあるのは霊界物語中に示された黄泉島(よもつじま)のことである。

第九巻総説歌に―――太平洋の真中に

縦が二千と七百浬

横が三千一百浬

黄泉の島や竜宮城 ―――

とあるのがそれである。

(昭和七年十月・月鏡)

つまり、ムー大陸(黄泉島)とは、現在の太平洋一帯に横たわっていた大陸であることがわかります。すると、シュタイナーが示すレムリア大陸が、現在のインド洋を包み込むような場所であるのに対して、王仁三郎の示す黄泉島は南太平洋一帯ということになり、明らかに違う大陸であると推測されます。

チャーチワードの想像画

最後の地殻変動は北米大陸も例外ではなかった

しかし、霊界物語には現在のオーストラリア大陸に相応する場所に位置するといわれる『竜宮城』という陸地も登場しており、これがレムリア大陸を示している可能性もあります。

また、シュタイナーの言葉からするとレムリア大陸が沈む以前に、既に現在の大西洋の位置にアトランティス大陸が存在していたことになります。

一方、霊界物語の中では 「常世の国(今の北米)」 (第四十巻・総説)と記されている大陸が登場しており、これはアトランティス大陸である可能性が非常に高いと推測されます。

(二)アトランティス時代の人間と羽や角の生えた半獣人(その1)

シュタイナーはレムリア時代やアトランティス時代の人間の生活について次のように述べています。

「アトランティス人は、食物の種子をいわば『焚き』ながら、その生命力を技術的に利用できる力に変換する装置を所有していた。そのようにしてアトランティス人は地上からわずかに離れた低空を飛行する乗物を使用した。その高度はアトランティスの山よりも低く、山を越えるには、推進装置を利用した。」

(アカシャ年代記より・第一章)

「ルモアハルス人の発する言葉には意味と共に力もまた具わっていた。言葉の魔力という言い方は、現代人とは比較にならぬほど、当時の人間にとって実際的な意味をもっていた。ルモアハルス人(アトランティス初期の人種)が言葉を発するとき、その言葉にはそれが指示する対象そのもののもつ効力同様の力が生み出された。

従って、当時の言葉には、病気を治癒し、植物を生長させ、横暴な動物を鎮める力があったし、それ以外にも類似した諸効力があった。アトランティス後期になると、これらの力は次第に失われていった。」

(アカシャ年代記より・第一章)

一方、先に(■二■(一))取り上げたように、「月鏡」の中で王仁三郎は、「また、(霊界物語の)第十二巻『航空船』という章には(ム大陸=黄泉島の)沈没の有様がかかれてある。」 と語っており、その霊界物語十二巻には次のように口述されています。

「――前略―― たちまち爆風吹き来り、山岳のごとき波立ちきたりて、筑紫丸(船)を呑まむとする危険の状態におちいり、船客一同はたがひに手を合せ何事かしきに小声で祈り始めぬ。祝部神は立ちて歌い始むる。

『神が表に現われて 善と悪とを立別ける ――中略―― ああ惟神々々 御魂幸はひましませよ』

不思議や爆風はにはかに止みて、浪凪(なぎ)わたりし間もあらず、北西の風またもや吹き来り、筑紫丸は矢を射るごとく黄泉島に向ひて疾走せり。――後略――」

(霊界物語 第十二巻 第二十七章 「航空船」)

その他にも、出口王仁三郎の霊界物語には、太古の時代に、人がプロペラの付いた天の磐船(岩船)で飛行していることや、宣伝師たちが言霊によって地震や荒波、暴風を鎮め、難病を治す様子も口述されています。したがって、これらの点においても両者の見解は良く一致していることが解ります。

さらに、王仁三郎はこの時代の竜宮城について、 「羽根の生えたる人間や角の生えたる人が出る」 としているのですが、シュタイナーは、アトランティス人について次のように述べています。

「アトランティス人がわれわれと、これ程異なる精神力や体力を備えていたことを思えば、アトランティス時代よりももっと古い時代の人間になると、もはや現在の人間の姿とは殆ど共通したところがなかったということも、理解することができるであろう。」

(アカシャ年代記より・第一章)

「今日の人間を見て、『かつては人間はこのような姿ではなかった。人間は今日の姿に至るために、四つの動物的な集合魂を通過し、今日の獅子、牛、鷹、人間の姿に相当する身体のなかに受肉しなければならなかった。そして、人間は上昇して、だんだん人間に似ていき、かつての集合魂の姿は消えていった。人間が人間に似た姿になったとき、集合魂はもはやなくなったのである。』ということができます。」

(黙示禄の秘密・第六章)

このことから、霊界物語の「羽根の生えた人」とは「鷹の姿の集合魂」であり、「角の生えた人」とは「牛の姿の集合魂」であると推測されます。こうした存在は、日本の霊学における嘴と翼を持つとされる天狗、頭に角を持つとされる鬼と呼ばれる存在の原型であると考えられます。

このことは、先に王仁三郎が月鏡の中で取り上げていたムー大陸の研究家であるイギリス人ジェームス・チャーチワード氏(生没年齢不明)の著書「失われたムー大陸」の中でも「半獣人」として触れられています。

・チャーチワード

チャーチワードは、一八六八年頃イギリス陸軍の軍人としてインドに駐屯した際、ヒンズー教の古い僧院の院主である高僧(リシ)と出会ったことを切っ掛けに、この高僧からムー大陸の存在を教えられたといいます。

そして、その僧院の穴倉に隠されていた粘土板(タブレット)と、メキシコで発見された石板を基にムー大陸についての詳細を理解するに至ったのです。

彼は、著書の中で、エジプト神話、聖書、フリーメーソン等についても取り上げているのですが、特にアトランティス大陸の半獣人の存在について次のように説明しています。

「森の奥や深い谷間でうごめいている彼らは、人間たちのすることをまねて、野獣よりはいくらかましな生活をしていた。人間の言葉も、ある程度理解することはできた。しかし、人間社会とははっきりと一線を画されていた。彼らは劣悪な条件の下に長い年月をかけて退化していったものか、突然変異的に生まれた奇形だった。非常に人間に近い見かけのけものもあったが、ひずめ、羽、尾の名残のようなものをつけたものもあった。

後代の文明は、彼らを半獣神(半獣人ではなく半獣神)の形で表現した。この動物の中には、人間に使役されて単純な労働をするものもあったが、多くは自分た

ちの殻にとじこもって野外生活をつづけ、少しも進歩するようすはなかった。

彼らと人間との最も大きな相違は、宗教を持つか持たないかというところにあ

半獣人は今から一万五千年前くらい、少なくともエジプト文明が生まれるころまでには絶滅したようだが、ヒマラヤのような地球の片隅にごく少数がさらに退化した形で、生き残っているかもしれない。」

(失われたムー大陸)

このことから、アトランティス時代以前には神を信じる人の魂は人間の肉体に宿ることができ、神を信じない者の魂は奇形ともいえる半獣人に宿ったと考えられます。そして、後の文明の人々は、こうした存在を半獣神(鬼・天狗)として語りついでいったと想像できます。

また、これは前章の666の野獣についてシュタイナーが述べたこととも重なります。つまり、現在の後(ポスト)アトランティス時代から第六根幹人類期にかけて、人類は次第に霊化してゆくわけですが、その期間に神を信ぜず

※ 第二章■五■(五) 参照

※ 付録【2】 参照

そのことは、今世の人が霊的認識を受入れると、来世でしっかりした肉体を得ることができ、嘘を付く傾向の強かった人が来世で異常な構築のされた体になるという人智学的な見解とも一致しています。

※ 第三章■一■(九)参照

そして、そうしたアストラル体が半獣化した人こそが、次の木星紀の準備段階ともいえる第六根幹人類期、第七根幹人類期において、666の野獣の作用を最も強く受けてしまい人類の進化から取り残されてゆく危険性が高いと考えられます。

その意味でも、 「ルシファーを退ける力があります。道徳です。道徳はルシファーを焼き尽くす激しい炎です。アーリマンに対抗する手段は、精神科学(霊学)によって修練された判断力と認識能力以外にはありません。」 (カルマの開示)というシュタイナーの言葉は、非常に重要なはずなので

(三)アトランティス時代の人間と羽や角の生えた半獣人(その2)

―― ルドルフ・シュタイナーとエドガー・ケーシーとのスフィンクスに対する見解の符合・その1――

シュタイナーは、アトランティス時代の前の時代を『レムリア時代』と呼んでいます。そして、そのレムリア時代以前の人体について次のように述べています。

「当時の人体は、一種の影像であり、現在の姿を暗示するものでしかありませんでしたが、この影像には多様な流れが生じていました。高次のヒエラルキア存在たちが働きかけていたのです。

当時の人間は足で大地を歩いたのではなく、地球の周囲を影像として漂っていました。地上に降りてきたのは、のちのちのことでした。

地球そのものも希薄な状態にありました。人間に対する高次のヒエラルキアの働きかけが、さまざまな流れとなって人間の中に入ってきた当時、人間が地上で影像として生きていた当時、地球そのものもまた、現代の地質学や物理学が対象にするような物体の塊ではありませんでした。」

(シュタイナーコレクション4 第一部)

そして、このヒエラルキアの働きかけは、レムリア時代には『大地からの力』として、アトランティス時代には『天空からの力』として働きかけがあったとして、次のように述べています。

「レムリア期に人間に働きかけたものは、反芻類(はんすうるい)を形成した力、秘教が『牡牛』のイメージにまとめた力とよく似ています。その力が、レムリア期においては、人間に影響を及ぼしたすべてだったのです。」

「しかし、次第に大地から別の奥から別の力が人体に働きかけるようになりました。それはライオン族(属・だと思われる)に特別影響を及ぼした力でした。この力は、地球紀のもっとあとになってから働き始めました。」

「アトランティス期には、大地から流れ出るこの力と結びついて、別の力が外から、いわば周囲の宇宙空間から働きかけてきました。ですから、アトランティス期に、下から上へ向かって人間に働きかけてゆく力と、上から下へ向かって人間に働きかけてくる力とがあったのです。こうして人間の影は、正反対の方向からやって来る力にさらされるようになったのです。」

「この場合にも、地球環境の中に特定の本性たちがいました。この本性たちは、大地の奥から生じる牛の力、ライオンの力の影響をあまり受けず、もっぱら宇宙空間から地球の成分の中に流れ込む力の影響だけを受けていました。それが鳥類たちなのです。――中略――この力は、秘教上『鷲』(わし)と呼ばれています。

特に鳥の形姿を生じさせるこの力が人間の中で、ライオンの力と牛の力とに加わって、相互に調和し合いました。そしてその結果、根源的な影の形姿がこれらの働きを受けて、現在の人間形姿が現れたのです。」

「古い見霊能力を持った人が、さまざまな流れを内に秘めた人間そのものを表現しようとはしないで、このさまざまな流れそのものを見えるようにしたとします。そうしたら、その古い見者はこう言うに違いありません。――『人間には、物質的には見ることのできない影の形姿がある。この影の形姿は現在では、鷲、牛、ライオンの流れが調和された結果となって現われている』

人間の生成過程を考察するとき、人間の根源的な影の形姿は、超感覚的にしか考察できません。けれどもその代り、人間のところに合流したものをばらバラに分けることはできます。つまり人間の生成過程のすべての根底には、エーテル的な影の形姿が存在しています。

そしてこの形姿の中に、牛の要素、ライオンの要素、鳥の要素が流れ込み、混合しているのですが、今の人間の場合には、もはや区別できなくなっているのです。」

(上記全て:シュタイナーコレクション4 第一部)

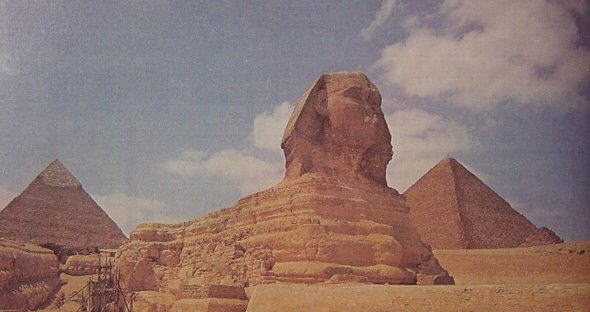

こうした霊的事実からシュタイナーはエジプトのスフィンクスについて次のように述べています。

「そこで、エジプト文化期に、人間の生成の真実を人びとに伝えようとしたとき、土星紀、太陽紀、月紀の進化の成果として伝えられた人間の影の形姿は、不可視のままだったでしょうが、牛やライオンの形姿と、鷲のような翼をもった形姿との合成体は、不可視的なものから可視的なものに形成されたのです。

どうぞスフィンクスの姿を思い出して下さい。その姿は、人間生成の偉大な謎を示してくれているのです。その姿は、人間の課題をよく心得ている見霊文化によって人びとに示されたものです。スフィンクスのイメージは、人間本性の中に深く織り込まれています。見霊的に見ると、そこには人間形姿の本質が特別の仕方で現われています。

ライオンと牛の胴体に鳥の翼を持ったスフィンクスの姿を見霊的に受け取り、その背後に見える人間の影の形姿でその姿の補足をしますと、今ある人間の姿となって表れるのです。

スフィンクスは、初めはまったく人間に似ていませんが、見霊的な意識で見ると、『お前は私自身なのだ』と、言わざるをえないのです。」

(シュタイナーコレクション4 第一部)

[操作方法]

・右上の【地図】を左クイックすると地図に、【航空写真】を左クイックで戻ります。

・左レバーを、【+】にスライドで拡大、【-】にスライドで縮小。

・左上の【黄色い人形】をマウスで左クイックしたまま、地図上に移動させると、

青くなる場所が表示されます。マウスの左クイックを手放すと、

そこでから見た画像(ストリート・ビュー)に切り替わります。

・画像を操作すると、360°の景色、拡大&縮小、矢印方向への移動、等々が可能です。

・右上の【×】を左クイックで、最初の航空写真に戻ります。

・上記画像を【-】にスライドさせると広範囲の航空写真になり、ピラミッドの位置も

確認でき、ストリートビューで周辺の画像を楽しめます。

(四)アトランティス時代の人間と羽や角の生えた半獣人(その3

―― ルドルフ・シュタイナーとエドガー・ケーシーとのスフィンクスに対する見解の符合・その2――

エドガー・ケーシー

1877-1945 一方、ルドルフ・シュタイナー出生の16年後(出口王仁三郎の6年後)に出生したエドガー・ケーシー(1877-1945)は、そのリーディングの中で、エジプト文明やスフィンクスについても多く触れています。

ここでは、マーク・レナー著(林陽訳)の『エドガー・ケーシーのエジプト超古代への挑戦』より一部を抜粋してみたいと思います。

このリーディングの冒頭では、紀元前10,560年頃のエジプトにアラート族が侵略した頃からのことについて語られています。この頃は、世界的に大きな天変地異が起きており、その結果としてアトランティス大陸を含めた様々な民族がエジプトに移民してきた結果、バラバラな民族構成によって絶えず紛争が起こっていたとしています。

「――前略―― 先住民の政府は極端な専制政治を実施していた。当時の根本的な生命という問題に対処するためにそれは構築されていたのである。これは創造の時代にまで遡る、民族の根源に関わる複雑な問題であって、そこには宗教的、道徳的、政治的、生物学的側面がからみ合っていた。

そして、多くの住民の体型の中にその症状が最もよく現われていた。当時の人々の体型は、今の我々のそれとはまったく異なっていたのである。

・・・・・・・ケーシーのリーディング―・・・・・・・・

『今日のあなた方の体と、美しの宮に存在した人々のそれとを混同してはならない。』 (281-25)

この時代に、リーディングが名づけるところの肉体上の『もつれ』がなら遍(あまね)く存在していた。この『もつれ』とは、自由意思を有する霊魂たちがその想念体を物質に投射して地球に入り込んできた頃、人間の進化の初期の段階で最初に起こったことである。

魂は肉体に住む、あるいは『はまる』ようになったが、これがユニコーンやケンタウルス、人魚やエジプト王朝期の神々にされた半人半獣のような、神話的生物の原型と考えられるのである。

・・・・・・・ケーシーのリーディング―・・・・・・・・

『・・・・・・人は自分を物質的に表現しようとして物質の中に魂を投じて以来、このような付属物を身に引き継ぐことになった。』 (3333-1)

『犠牲の宮で人々がどのような体験をしたかと言うと、腫瘍やコブ、イボなどが体にできた時に入院する今の病院での作業によく似ていた。馬の姿、頭だけが馬で体は人間といったような姿にまでこの症状が及んでいたのである。物質に支配されてしまうほどに霊を物質の中に押し出した結果、様々な状態が体に現れ出していた。』 (281-44)

『このような付属物は、ライオンと人と鳥との合体したスフィンクスの形で示されている。これらは人間が今の体型を作りだすまでの過程で通ってきたこうした放射物を表したものである。』 (281-44)

『特にその当時、これらはエジプト先住民の手足に見られる翼の形で示されていた。』 (5748-6)

このような『体型』が、リーディングの中で述べられている最初期の時代(1050万年前)にナイル河畔に入ってきていた。

・・・・・・ケーシーのリーディング―・・・・・・・・

『その国に最初の変化が訪れた時代に、アトランティスから、今の言葉で言えば“物”とも言うべき人々が続々とエジプト入りしてきたのである。ナイル河、これは当時ノウルと呼ばれていたが、これがコンゴ地方で大西洋に注ぎ込んでいた時代である。』 (5748-6)

アトランティスでは、こうした奇怪な突起物、付属物を体に持つ最たる人々が、永いこと奴隷としてこきつかわれていた。――後略――」 (エドガー・ケーシーのエジプト超古代への挑戦・第一章)

以上の中で、ケーシーの 『このような付属物は、ライオンと人と鳥との合体したスフィンクスの形で示されている。これらは人間が今の体型を作りだすまでの過程で通ってきたこうした放射物を表したものである。』 という見解は、

また、『今日のあなた方の体と、美しの宮に存在した人々のそれとを混同してはならない。』 というケーシーと、

「アトランティス人がわれわれと、これ程異なる精神力や体力を備えていたことを思えば、アトランティス時代よりももっと古い時代の人間になると、もはや現在の人間の姿とは殆ど共通したところがなかったということも、理解することができるであろう。」 というシュタイナーも、同じことを伝えていることが解ります。

さらに、 『アトランティスでは、こうした奇怪な突起物、付属物を体に持つ最たる人々が、永いこと奴隷としてこきつかわれていた。』 というケーシーの研究者マーク・レナーの見解は、

ジェームス・チャーチワードの 『後代の文明は、彼らを半獣神(半獣人ではなく半獣神)の形で表現した。この動物の中には、人間に使役されて単純な労働をするものもあったが、多くは自分たちの殻にとじこもって野外生活をつづけ、少しも進歩するようすはなかった。』 という見解と符合していることが解ります。

以上から、シュタイナー、王仁三郎、チャーチワード、ケーシーらの見解を総合すると、アトランティス時代以前の、レムリア大陸やムー大陸の人間の姿が非常に多く点で符合していることが解ってくると同時に、エジプト文明が残したスフィンクスの謎も納得が出来てくるのです。

その他にも、ケーシーはピラミッドに関するリーディングの中で、ピラミッドの中に、1936年に異変が起こることがピラミッドの中に記載されている・・・といった内容をキリスト理解の件と共に述べていますが、これは、第三章のシュタイナーがキリスト再臨の預言をした次期であると同時に、出口王仁三郎をはじめとする大本が第二大本事件で大弾圧を受けた時期と一致しているのです。

しかし、そのとこについては重要な内容になると思うので、また、他の機会に慎重に取り上げてみたいと思います。

(五)太古の様子を語るシュタイナーと王仁三郎の苦心

先に取り上げたような一致は、シュタイナーの人智学を学ぶ方にとっても、王仁三郎の霊界物語を学ぶ方にとっても、互いの信憑性を高める非常に重要なものになってゆくと思われます。

ただし、シュタイナーは地球紀の霊的進化過程におけるレムリア時代の人類の特長を解説しているのに対して、出口王仁三郎はその時代の霊的存在の言動を現代的な比喩を用いて描いています。そのため、仮に同じ時代のことを描写していたとしても、私たちが全てにおいて安易に共通点を捜し求めたり、異なる部分を批判してしまったりするのは双方共に誤謬に陥る危険性が伴うはずです。

例えば、シュタイナーは、レムリア時代の人類を描写するに際して、次のように語っています。

「われわれは、『アカシャ年代記』の正確な解読のために、その都度できる限り配慮を払ってきたつもりであるが、ここでもう一度、これから述べる事柄に対しては、どんな場合にも独断的な立場が求められてはならない、ということを強調しておきたい。

現在の時代状況とまったくかけはなれている事柄や出来事についてはだた霊視するだけでも容易なことではないが、ましてその霊視した内容を解読して現代用語に翻訳するとなると、ほんとんど超えがたい程の障害に出会わざるをえない。

――中略――ここに述べられる事柄は、はじめそれを霊視した時、著者自身にとっても驚くべき内容であった(驚くべきという言い方は必ずしも的確であるとはいえないにしても)。それ故著者はできる限りの検討を加えた上で、はじめて筆を取ることを自分に許した。」 (アカシャ年代記より)

一方、王仁三郎は、霊界物語・第九巻・総説歌の前半で次のように詠んでいます。

「宇宙の外に身をおいて 五十六億七千万歳年さかのぼり

霊界の奇しき神世の物語

太平洋のまん中に 縦が二千と七百浬

横が三千一百浬

わけの分らぬことばかり 羽根の生えたる人間や

角の生えたる人が出る 夢か現か誠か嘘か

嘘じゃあるまい誠じゃなかろ

当時の王仁三郎がこの霊界物語を口述するにあたって、信者の中にはその口述の内容を信じることができず、開祖・出口直の筆先のみを「善」であり「真実」であると信じる人が多かったといわれています。そして、この文を読む限り、当時の人々が自分の口述する霊界物語が理解できないのも致し方ないという気持ちをうかがい知ることができます。

同じく霊界物語・第二十四巻・第十六章の中では、次ように口述されています。

「――前略――

世人を思ふ真心の 凝り固まりし瑞月が

ここに一言述べておく

御霊幸はへましませよ 朝日は照るとも曇るとも

月は盈(み)つとも虧(か)くるとも たとへ大地は沈むとも

まことの力は世を救ふ

この物語見るならば 軽侮の念を起こすあり

脱線文章と笑ふあり 卑近の俗語を列ねたる

半狂乱の悪戯(いたづら)と

冷笑悪罵は初めから 百も承知の瑞月が

神の御言を畏(かしこ)みて 三五教の真相を

学と知識の評釈で

直日に見直し聞直し 宣直させて神界の

誠の道を知らさむと 悪罵熱嘲顧みず

口の車の転ぶまに

繰返しゆく小田巻きの いと長々と記しおく。」

さらに、霊界物語・第十一巻冒頭の「言霊返」においても、次のように語っています。

「霊界物語ももとより大本とか神道とかいつたやうな、小天地に齷齪(あくそく)してをるのではない。真理の太陽を心天高くかがやかせ、宇宙の外に立つて、少しも偏せず神示のままを口述するのである。

以上は、殿堂や経文などを脱し、自由自在の境地に立つて、いかなる法難をも甘受し、少数信徒の反感をも意に介せず、自己自身の体験と神示によって忌憚(きたん)なく述べたままである。」

実際、現在であっても、シュタイナーの著書や講義内容を単なる仮説であるという人や、王仁三郎の霊界物語を空想と言ってしまう人は少なくないのです。しかし、同時にシュタイナーも王仁三郎もそうした反感を覚悟の上で明かした内容であったことが理解できるのです。

(六)大本以外で神諭や経綸が続くという説について

出口王仁三郎は、晩年に政治家の床次竹二郎氏の弟である真広氏に、次のような遺書を残していたとされています。

「いま大本にあらわれし、変性女子はニセモノじゃ、誠の女子があらはれて、やがて尻尾が見えるだろ。女子の身魂を立て直し、根本改造しなくては、誠の道は何時までもひらくによしなし。さればとて此れにまさりし候補者を、物色しても見当たらぬ。時節を待ちていたならば、何れ現われ来るだろう。

美濃か尾張の国の中、まことの女子が知れたなら、もう大本は駄目だろう。前途を見越して尻からげ、一足お先に参りましょ。皆さんあとからゆっくりと、目がさめたなら出てきなよ。盲千人そのなかの、一人の目明きが気をつける。ああかむながら、かむながら、かなはんからたまらない、一人お先へ左様なら。」

(出口王仁三郎の霊界からの警告 武田崇元著 光文社)

そのために、「王仁三郎は偽者(にせもの)であり、大本の他に神仕組を担う組織があるのではないか」、という憶測が大本外部で飛び交うようになったのです。

ところが、王仁三郎はこの遺書を書く以前に霊界物語・第十三巻・巻末の『信天翁(あほうどり)』には次のように語っています。

「――前略―― いま大本にあらわれた 変性女子は似而非ものだ まことの女子が現われて やがて尻尾が見えるだろ 女子の身魂を立直し 根本改造せなくては 誠の道はいつまでも

開く由なしさらばとて それに優りし候補者を 物色しても見あたらぬ 時節を待つてゐたならば いづれ現はれ来たるだろ

みのか尾張の国の中 変性女子が分かりたら モウ大本も駄目だろう 前途を見こして尻からげ 一足お先に参りませう 皆さまあとからゆつくりと

目がさめたなら出て来なよ 盲目千人その中の 一人の目明きが気をつける なぞと慢神(まんしん)してござる 王仁はこの言聴くにつけ お気の毒にてたまらない こんな判らぬ奴ばかり 盲目ばかりがささやけり この歌を各自のことに誤解して

罪をかさぬる曲人もあり」

(昭和十年三月三十日)

これを読む限り、王仁三郎は大本の神の経綸は成就していないだとか、王仁三郎は偽者だとか、自分こそが誠の変性女子であると言う人が出てくるのを預言して、それを気の毒だと先を案じていると考えられるのです。

つまり、霊界物語・第十三巻・巻末の『信天翁』を知っている人は、先の遺書の歌を自分の事だと誤解して、自分こそが誠の女子だとか、千人の盲の中の一人の目明きだ、などと慢心をして罪を重ねないでいられるはずなのです。

さらに、これについては、次の大本神諭を良く読むことでも謎解きができるのです。

「『東京で仕組を駿河(するが)の美濃尾張(みのおわり)大和玉芝国々(やまとたましばくにぐに)に、神の柱を配り岡山』天理、金光、黒住、妙霊、先走り、とどめに、艮の金神が現われて、世の立替えを致すぞよ。」(明治二十五年旧正月)

「三千世界の鏡の出る大本であるぞよ。『○○の鎮まる○○は大和にしようか、尾張にしようか、一層信州が良かろうか、但しは備前か常陸かと、上の番頭も、守護神も人民も、トチメンボウを振るぞよ。何程あせりても、艮を刺すのは綾部であるぞよ』今の人民は、神がいつまでも言うて聞かしても、人を威す位にほかに能(よ)う取(と)らんから、一度にバタツイても間に合わんぞよ。」 (大正七年旧正月十二日)

「東京の経綸はミノオワリ、尾張の経綸(しぐみ)は世の終わり、伊勢は丹波に丹波は神都、みやこの経綸(しぐみ)は万古末代つづくぞよ。」

つまり、早く言えば神の経綸の本拠地は綾部以外には無いこと断言しているのです。

また、伊都能売神諭には、次のように記されています。

「普賢菩薩の身魂が美濃の国に表はれて八咫鏡(やたのかがみ)を説きをいて国替え(他界)いたされたなれど、今は肉体がなくなりて居るから、跡を継ぐもの無し、其流れを汲むものが尾張にもあるなれど、肝心の五六七の出現の出現地が判りて居らんから、世界の艮は刺せんから、色々の所へ首を突込むと終には何も解らぬ如うになりて跡で地団太駄踏んでヂリヂリ舞を致しても行かむ事になるぞよ。――中略――三千世界の艮(とどめ)を刺すのは艮の金神の大本より他には世界中探しても一所も無いぞよ。」

美濃は普賢菩薩の身魂であるとされる大石凝真素美(第一章■四■(一)、(第二章■三■(四) 参照)が活動した地で、尾張は大石凝真素美が他界した後に彼の流れを汲む水谷清、水野満年、朝倉尚綱といった弟子が活動した地を示しているとされています。

しかし、王仁三郎は、その仕組が出るのは美濃でも尾張でもないと、わざわざ大本神諭と伊都能売神諭の中で強調して示しているのです。

さらに、王仁三郎は 「神諭の『東京で仕組をスルガミノヲワリ』ということは、この前の地震(昭和十九年十二月七日)のことである。東条が東京で世界をとる仕組をしたから、神罰があたったのである。美濃尾張が今度のようになって、東京の仕組みが駄目になった。王仁が地震をとめなかったら日本中が沈むところであった。」(新月の光・下巻・昭和十九年十二月十二日)と述べており、「ミノオワリ」を「身の終り」と「美濃尾張」という二通りの解釈をしていることがわかります。

そして、神諭では次のようにも記されています。

「世界一切の事は、皆神界の経綸(しぐみ)で出来て居(お)るのに、人民の力量(ちから)で致して居(お)るように思うて居(お)るから、皆大きな誤解(とりちがい)があるのじゃぞよ。」

(明治三十三年旧八月十三日)

「神の経綸は出来て居(お)るから、世界の人民に判(わか)りたら良いのであるぞよ。何事も速くなるから、心得なされよ。」

(明治三十六年旧十月十日)

「昔から待ち焦(こ)がれた松の世に、神界では成りて居(お)るなり、人民には何も解らんが、モウ良き事もソロソロ解かりて来るぞよ。」

(明治四十三年旧八月七日)

つまり、既に神界では艮の金神の三千年の経綸は完成しており、後は人間や守護神が「自分の力で神を動かして経綸をしている・・・・・・。」などと慢心せずに、既に神界では松の世になっており、経綸は出来ていることを理解しさえすれば、世の中は早く良くなって行くということなのです。

そのため、王仁三郎は自分が他界した後に、大本神諭に続く別の神諭があるとか、王仁三郎に続く誠の女子が現れるといった誤謬を犯さないように、大本神諭や霊界物語を読んだ人だけには、それに気付けるように記したと考えられるのです。

事実、霊界物語の歌には「……この物語わからねば 大本神諭の真解は いつになつてもつきはせぬ……」(第二十七巻 総説歌)と詠み込まれています。

出口直開祖の「お筆先」を読み易いように「大本神諭」として常用漢字を使用して、いうなれば翻訳した王仁三郎自らがが、「大本神諭」の真解は「霊界物語」を読まなければいつになってもできない、としているにも関わらず、「霊界物語」を読まずに「大本神諭」に続く、筆先や神諭や神示があり、王仁三郎は偽物だというのは、余りにも本末転倒しています。

従って、仮に「出口王仁三郎は艮の金神の仕組みを成就できなかった偽物の変性女子であり、それに続く誠の女子と、筆先を書くものが現われる。(もしくは、現われた)」と、いう人がいるとすれば、その人物こそ筆先も霊界物語も理解できず、信じてもいない偽物だと言わざるを得ないはずなのです。

大本神諭には、経綸について

「この大本には、誰の自由にも出来んように、固い経綸(しぐみ)が致してあるぞよ。」

(明治三十三年旧八月十日)

「昔から神の経綸(しくみ)の致して在る結構な所であるから、大本の教えを聞いて居る人民は、余程シッカリいたして居(お)らんと、油断が在りたら、肝心の経綸(しぐみ)を他国(よそ)から取りに来るぞよ。何程奪ろうと致しても神は奪(と)らしは致さんなれど、……」

(大正七年旧正月十二日)

とも記されているのです。

さらに、「神の申した事は、一分一厘違わんぞよ。毛筋(けすじ)の横幅(よこはば)ほども間違いは無いぞよ。これが違うたら、神は此の世に居(お)らんぞよ。」 (明治四十三年旧八月七日)としているのです。

そして、出口王仁三郎は、『大本神諭』の立替、立直の解釈について、「艮の金神の立替建て直しは、天の神様が地に降りてお手伝いされること」を理解しなければ体主霊従の信仰に堕落してしまう事を指摘した上で、次のように綴っています。

「『神諭』にも「途中の鼻高が我はえらいと慢心いたして、神を尻敷にいたして居るぞよ」とあるが、是が判った人が、一日でも早く出て来て欲しい。身と魂と一致して神業を完成するのは、三代の御用と云う事も、以上の消息が判って来ない間は、実現するものでは無いのである。

『神諭』にも、「この大本は男子と女子との『筆先』と、言葉とで開く経綸であるから、他の教を持て来て開いたら大変な間違いが出て来て、神の経綸の邪魔になるから、役員の方心得て下されよ。慢心致して我を出したら、神の真似を致して『筆先』を人民が出したら、何遍(辺)でも後戻りを致すぞよ。今は初発(かかり)であるから、成る様に致して、御用聞いて貰わねばならぬれど。五六七様がお出ましになりたら、男子、女子の他は『筆先』は出されんぞよ」云々と、所々に示されてある。

此の「筆先」と云う神意は、新聞紙のことでは無い。要するに役員さん等の発行さつつある単行本の中(うち)でも、教義的意味を含んだものを指されたのである。何程人間の智慧や学問の力でも、深玄微妙なる神様の大御心が判るもので無い。故に大本の歴史に関する著書は差支えないが、苟(いやしく)も教義に関する著書は、『神諭』の解った役員信者かあ根本的に改変して貰わぬと、何時迄も神様は公然(あっぱれ)と現われ玉う事が出来ぬので在ります。

今迄の著書と雖(いえど)も、全部誤って居るのではない、唯教義的意味ある個所に限って人意が混合して居るだけである。然(しか)し乍(なが)ら、仮令(たとえ)一小部分でも間違って居っては実に大変である。王仁(わたし)は学者の意見を尊重して、今日迄は隠忍して、和光同塵策を持して来たのであるが、最早今日と成っては、信者も多く、又「神霊会」の読者も日に月に増加し、天下の注意を曳く如(よ)うに成って来たから、黙視するに忍びず、涙を呑んで此の稿を書いたので在る。

何程立派な神が憑って、書を著わしたり、口で説いても、根本の経綸は解った神はない。皆近頃現われる神の託宣や予言は、全部守護神が大本の『神諭』を探り、似たり八合の事を行(や)って居るもの斗りである。今後未だ未だ所々に偽予言者、偽救主が出現して、世人を惑わせ、世人をして其の本末を謬(あやまし)らむる事が出て来るから、読者の深甚なる注意を望む次第であります。」

(出口王仁三郎著作集 第一巻 「霊界物語 回顧録」より)

このように、直と王仁三郎以外の筆先は読んでも後戻りすることになることも断言しているのです。

(また、この内容については、大本の部外者である私自身が、大本と無関係の人智学との符合を探求しているという性質上、大本神諭や霊界物語の内容にも触れており、この時点で自己矛盾していることを深く肝に銘じているつもりです。

ただ、個人的には『シュタイナーの人智学との符合を踏まえて、出口直の「大本神諭」や出口王仁三郎の「霊界物語」こそが本物であり、その内容に過ちが無い事を証明する試み』、という立場から本書を書いているつもりです。その他、「あとがき」をご参照ください。)

以上から、大本神諭や伊都能売神諭、霊界物語以外に、それに続く神諭が降ると考えることは、「内容に嘘や過ちがある大本の神諭と経綸を継承する真の神諭や経綸があり、また偽物の王仁三郎の経綸を受け継ぐ本物の神人がいる。」ということになってしまいます。これは、明らかに矛盾していることがわかります。

したがって、大本神諭や霊界物語が真実であれば、大本の拠点である綾部と亀岡以外に神諭や経綸が降りることはないことになります。また、綾部と亀岡の他に神諭や経綸があり、別の変性女子がいるというのであれば、それは大本神諭や霊界物語とは、仮に何らかの間接的な関係性はあったとしても、直接的な関係のない活動と考えなければ大本神諭と霊界物語を否定することになってしまうはずなのです……。