電話でのお問い合わせはTEL.

〒

■二■ 道徳に貫かれたみろくの世と現代の社会問題

(一)善悪を越えたミロクの世の未来予想図

未来において神的存在への敬虔な信仰とカルマ的法則の認識から、道徳が自然と行なわれるようになり、個々人が霊的認識に基づいて自ら過ちを正し、虚偽を慎み、善を愛するようになり、それが社会にとって当然の常識となったとすれば、それは第一章■一■のようなミロクの世の実現を意味するはずです。

注:第一章 ■一■ 参照

そして、こうした道徳に貫かれた社会が実現してゆくとすれば、現代において頻発するような他人を傷つける行為は、カルマ的に自分を傷つけることを理解するようになるので犯罪や事故は急激に減少するはずです。また、親は自分の子供が他人の子供をいじめないよう、自分の愛する子供のために教育と躾をこれまで以上に重要視することでしょう。同時に、困った人を助けることは、自分自身を助けることを理解するので、救済行為はより積極的に実行されてゆくはずです。

救済行為の増加と犯罪や事故の減少は、人類の負のカルマの減少と、正のカルマである徳を天に積むことになります。すると、エーテル体やアストラル体のオーラも強く輝くようになり、天使や守護神の守護もいっそう強くなります。負のカルマの縮小は、悪神や低級霊の憑依からも身を守ることになるため、当然のように病気も減少し、寿命も今よりずっと延びるはずです。また、徳と叡智を備えた学校の教師の言葉は、生徒に非常に説得力を持つため、教師と生徒との間に強い信頼と絆が結ばれることになります。

さらに、龍神のような神の眷属による地震や津波、洪水といった天災はもちろんのこと、天変地異も減少して穏やかになってゆくはずです。天変地異や異常気象が減少すれば、作物も豊かに実り、飢餓や貧困も減少するはずです。それと共に、人々は天地の神の恵みを意識するようになり、自然への感謝も深まり、資源や物品を大切に扱うようになるはずです。そして、個々人が資源を大切にすようになれば、物品の芸術性を高めて、一つの物を長く大切に使うようになってゆくかもしれません。

一方、国家も地球全体の資源と環境汚染に配慮して、国民に資源の消費量を徐々に削減すような対策を実施し、企業は量より質と環境への配慮を重視した生産体制に移行することになるはずです。こうした社会の中では、企業はいっそう芸術性の向上を目指すことになります。芸術性と科学技術が向上し融合を果たすと、生産される物品は非常に高い水準を保ち、いっそう長く大切に使用されるようになるため、環境の改善にも拍車がかかるでしょう。こうした社会は、使い捨て文化を縮小させ、ゴミを減少させるので、ゴミ処理のための公的資金の浪費も減少してゆくでしょう。

また、カルマの法則に即した信仰心と道徳心の深まりによる犯罪や事故の減少は、警察官や裁判官の需要を減少させてゆき、仮に裁判官が必要だとしても、現在の六法全書のような難しい法律ではなく、カルマや道徳的な道理に照らした救済行為を重んじる罰則になるはずです。そのため、刑務所は修道院や禅寺のような規律を守らせる場になるかもしれません。また、刑務所は受刑者に畑作や稲作を課すことで食料を自給自足させ、余剰の作物を販売することで刑務所の維持管理費に充て、公費の無駄を削減すると共に、米や麦を途上国の飢餓救済に充てることで、受刑者に徳を積ませるといった社会奉仕の機関になるかもしれません。

そうした価値観に至った社会は、もはや戦争を望むこともなくなり、警備や自衛のための軍備の必要性すらも失われてゆきます。そして人々は過去を振り返り、ミサイルで殺された人の命より、毎年、国防のための軍事基地や戦闘機、航空母艦、戦車、ミサイルといったことに使用されてきた数千億円、数兆円の税金があれば救えたであろう難民や難病患者、病人、障害者、といった人々の命の方がはるかに多かったはずだ、ということにも気付けるようになるでしょう。

それに伴って、自衛という大義名分を掲げた莫大な額の防衛費は縮小されてゆき、国内においては国民の医療や健康保険、社会保障、年金制度、身体障害者制度、失業保険などの向上、世界においては砂漠の緑化、天災の救援、飢餓救済の活動に使うことができるようになるでしょう。

すると国民の老後や将来的な不安も減少するため、それほど個人で保険料や年金を貯える必要もなくなります。そのため、現在ほど金銭を貯めることに強い執着を感じなくなり、カルマの法則から不労所得や利息や配当で巨利を得ようとすることもなくなるかもしれません。また、食品については、輸送のための燃料の削減や鮮度が重視されるため、食料の輸入は減少し、国内で自給する方向に進むでしょう。

スピリチュアリズムや霊学の浸透は、人々に死後の霊的世界を人生観に浸透させるため、土地や物品についても、「私たち人間は、この物質界において生きている間だけ地球の土地や資源の一部を借りて使わせていただているに過ぎず、死と共に物質界の全ての所有物を感謝の気持ちを込めて残された人類に寄贈、あるいは返却すべき宿命にあるのだ。」という意識が高まり、個々の人の所有物や、土地、田畑や果樹園などは、存命の間だけ借りているという意識になるかもしれません。

そうして、どのような人にも最低限必要な衣・食・住・農地と教育、老後生活などが保証されるようになると、人々には「自分自身が社会から最大の利益を搾取するためにはどんな労働すれば良いだろうか」という切迫した競争意識が失われてゆく反面で、「神様や国家や地球全体のために、自分の能力を最大限に生かして、人々に最も喜ばれ、感謝され、祝福され、自他共にマイナスのカルマを軽減し、天に徳を積み、死後と来世を実りありものにするためには、私には何ができるだろうか」という意識に変化してゆくことになります。

すると、個々人の労働は国家全体、地球全体に有効となる奉仕の意味合いを強くすることになるため、社会に偉大な功績を成す人々は仮に現在のように巨万の富を一時的に築いたとしても、その用途は公共のため使われるでしょう。その反面、彼らの社会への功績は、社会全体に感謝され、賞賛され、賛美され、表彰されるため、現在とは比較にならない真の栄誉と尊敬と共に、確固たる社会的地位を実感することになるでしょう。

こうした社会の国民は、政治や経済に関わる選挙に臨んでは、実際に社会のために功績を残した奉仕的で道徳的な人々に投票することになってゆきます。また、全候補者が公平に選挙活動を行なうようにするために、政治資金は国家から予算が組まれ、企業や宗教団体からの献金は完全に撤廃されることでしょう。これによって、政治と経済と宗教は、それぞれ独立した本来の機能をはたすことができるようになってゆくはずです。

すると、金銭的欲望や党派の維持といった偏狭な利己心を持たない個々の政治家は、資金援助者の顔色を気にすることもなく常に国家全体と全国民のための政策を目指するため、国民からの強い信頼を得るに至り、政策は急速に社会に浸透し実行に移されてゆくでしょう。

また、社会全体にとって良い事業には、社会全体が支援するために急速に実現されるでしょう。これとは対照的に問題のある事業は社会全体の欠損を意味するため、膨大な借金を膨らませるような経営にならないよう会社に借金がある間は、経営陣の所得に制限が設けられるなど、社会全体によって監視・制御されるはずです。結果として、個人が膨大な借金を負うこともなくなり、倒産や破産によって国家が巨額の負債を抱えるリスクもなくなるでしょう。

それは、『個人の損失は社会全体にとってマイナスであり、個人の成功は社会全体にとってもプラスである』という社会全体と個人の利害と損益の一致であり、同時に、死後の霊的秩序と同じ価値観に貫かれた社会秩序を具現化することにもなるはずです。また、これに伴う転職に際しても、会社のためではなく社会のためになることを喜びとすることが常識であるため、大きな抵抗が生じることもないはずです。

さらに、物質主義の象徴であった科学技術についても、『自然科学がどこまでも新たな発見をし、科学技術が進歩し続けているということは、自然より科学が常に粗雑であり劣っているからである。』という認識が常識となり、 『科学の進歩発展のためにこそ、自然を大切にしなければならない』という意識になってゆくはずです。

また、『科学技術の進歩・向上は、自然の科学的解明の度合いに比例しているので、科学技術の進歩とは、自然の法則に近づきながら融合する過程を意味し、人と自然に優しいものとなるはずである。』という認識から、科学は自然と調和することを最終目標にするようになります。

それと共に、人類が科学技術の研究に投資してきた資本と労働力以上に、天地の神々や眷属、妖精たちによる自然界への奉仕活動がそこには存在し、陰から人類の生産活動を無償で助け、人間の資本の土台を支え続けていることにも気付かされるはずです。これによって、特に生命を扱う医療においては、天神地祇への感謝と報恩の精神性が重んじられ、地鎮祭と同様に医療などにも祭祀が伴うようになるかもしれません。

また、こうした科学技術と自然と霊学の調和は、人々の農林水産業への意識を高めてゆくでしょう。地方の農林水産業の活性化は、過疎化、少子化、各家族化、地方税制の問題をも改善させ、同時に、国内の食料自給率を大幅に上昇させるでしょう。また、人々は気候さえ穏やかであれば収入が少なくとも、互いの作物や料理を持ち寄って物々交換することで食べることには不自由しなくなり、経済の変動によって生活の根底を揺るがされるようなこともなくなります。

特に、失業者などは、国営農場などで個々人に必要な土地を与えられ、自給自足することによって最低限の生活を維持することが可能になるはずです。結果的に農林水産業の活性化による自給率の向上は、国民の不安を緩和し経済活動そのものを穏やかにするかもしれません。

こうした、土に親しむ習慣と新鮮な食材の流通は、子供の情操教育になると同時に、運動不足を解消し、免疫力を高め、アレルギーや花粉症などの問題をも減少させるかもしれません。さらに、国外においては砂漠化の進行を食い止め、緑化に向わせ、大気や海洋、河川、湖沼の環境も改善に向かい、動物、昆虫、微生物は活き活きとし、木々、草々は青々と生い茂り、花々は何処にでも咲き乱れ、人々は歌を口ずさみ、鳥たちは囀(さえず)り、美しい蝶々があちらこちらに飛び交うようになるでしょう……。

(二)国常立尊が預言するミロクの世

先のイメージは、まるで夢物語のようですが、様々な預言が現実となった大本神諭には次のように記されています。

「学(がく)や智慧(ちえ)やぶつを力に致す中(うち)は、誠の霊魂は研けて居らんぞよ。この世の立替え致すには、学でも、利巧でも、智慧でも、金銀でも、法律でも行かんぞよ。兵隊斗りの力でも行かず、今の政治の行(や)り方では猶(なお)行かず、ぶつやがいこくの神の教えでも猶(なお)行かず、今の学校の教えでも行かず、根本の世の立替えであるから、今の人民の思うて居る事とは、天地の相違であるから、世界の人民が誠に致さぬから、神は骨が折れるのであるぞよ。」 (大正五年旧十一月八日)

「出口直は、今まで世に落ちて御出(おい)で成(な)された神々様、守護神殿や、仏事の埋もりて御出でなさる御方を、現世に上げまして、人民、鳥類、畜類、餓鬼、昆虫までも助けるので在るから、この神の取次ぎいたす人民は、余程心を広く持ちて一方に偏らぬ様に致して、外の神、仏事の教えを悪く申すような事では、艮の金神の気勘(きかん)には叶わんから、他の事は構わいでも良いから、第一番に筆先を十分飲み込みて、自己(われ)の身魂を水晶に研くが一等であるぞよ。」 (明治三十二年旧七月一日)

「今度の天地の岩戸が開けたら、草木も、人民も、山も、海も光輝いて、誠にそこら中がキラキラ致して、楽しい世の、穏やかな世になるぞよ。是が誠の神世でであるぞよ。雨も欲しい時分に降り、風も欲しい時に吹いて、人民の身魂も清らかになりて、天下泰平、天地の身魂が勇む世になるぞよ。月も日も、モット光が強くなりて、水晶のように、物が透き通りて見え出すから、悪の身魂の隠れる場所が無きようになるぞよ。時節がきたぞよ、用意をなされ。」 (明治三十六年六月四日)

「金銀を用いでも、結構に地上から上がりたもので、国々の人民が生活るように、気楽な世になるぞよ。」 (明治二十六年七月十二日)

「家の戸締りも為いでもよき様に致して、人民を穏やかに致さして、喧嘩も戦争も無き結構な神世に致して、天地の神々様へ御目(おんめ)に掛けて、末代続かす松の世といたすぞよ。」 (明治三十二年旧七月一日)

「神世になれば、人民の寿命も長くなるぞよ。世界中勇んで暮らす様になるぞよ。」 (明治二十七年正月四日)

また、出口王仁三郎は、 『金銀なくてもいける経綸』 と題してその一端に触れています。

「今日の場合如何なる政治家も経済学者も空想空論として、一笑に附し去って了ふであろう。それだから、自分は惟神の時期が来る迄は、発表を見合わせて居るのである。……併し今日の財産平均論や、共産主義のような不合理極まる暴論では無い、確乎不抜の大神策であって、我国民の永遠の平和と幸福とを招来するものであることだけを茲に言明しておく。」

ただ、王仁三郎の言葉を借りれば、徳主法従の政策であることは確かなはずです。結局、現代においてはまったく非現実的なことかもしれませんが、全ての人々の道徳性が最高度にまで高まり、私欲を克服し、陰徳を積むことができたとすれば、労働の全ては純粋な無償の奉仕のみによっても成り立つはずなのです。

一見すると弱肉強食に見える自然界の動植物も、種の保存という観点からみれば金銭を用いなくても食物連鎖によって、共存共栄していることがわかります。それを考えれば、本来、人間は互いの労働力(生命)と時間(人生)を社会全体に対して奉仕(犠牲・供儀)することで、人と人とが相互に益することができるはずなのです。

その意味で、先のミロクの世の未来予想は、霊的認識と道徳とが徐々に重要視されてゆく過程の一個人的なイメージに過ぎません。また、現代の経済優先主義の物質的価値観に染まっている非道徳的な社会にあっては、それを実現しようとしても、それは単に民主主義の中に強引に共産社会の法律を混ぜ込むような無防備な悪政になってしまうはずなのです。

このような社会は、現在ではまだ実現が不可能だとしても、私たちは全ての人々が幸せに生きることができる社会の理想を考えイメージすることは、非常に重要なのです。特に、霊的な法則を知るほどに、全体にとって良いことをイメージすることの素晴らしさと共に、嫉妬や憎悪や利己的欲望を強くイメージをすることの危険性を痛感することになるはずだからです。シュタイナーは次のようにも語っています。

「しばしば、『思考はまったく自由だ』といわれます。――頭の中で何を考えても、誰にも迷惑をかけないというのです。ここが真に霊的な衝動によって把握されるものと唯物論的な考えとを区別するポイントです。

誰かに石を投げつけると、石を投げつけられた人は痛みを感じるが、誰かに対して抱く憎しみに満ちた考えは相手に痛みを感じさせない、と唯物論者は信じています。けれども、真に世界を認識している人は、憎しみに満ちた思考が石を投げつけることよりもずっと強大な作用を生みだすことを知っています。」

(薔薇十字会の神智学)

また、現実界の法則では、目的地などの対象に近づくためには、自分が移動しているように感じます。しかし、霊界の法則では目的地などの対象を想い描くと、その対象の方から接近してくるといわれています。そのため、人間は社会の不安と不満を数えて、ストレスをためながら後手々々の改善策を考えるようになると、未来の良いイメージが創れなくなるばかりか、未来に対して悲観的になり、霊的にさらに多くの問題を引き寄せるようになるのです。

例えば、宗教書の中には、神仏の大慈大悲を賛美し信頼するように導くのではなく、邪気や悪霊の憑依のことばかり恐れさせて信仰に導くような内容のものが多々あります。しかし、これでは信徒に邪霊や悪霊ばかりイメージさせてしまうので、さらに邪霊や悪霊が近づいてくるという悪循環が起こる危険性が高いはずなのです。

純心な子供に対して残虐な殺人事件の経緯を事細かに説明することが犯罪防止のための道徳教育に相応しくないのと同様に、高次の霊視力のない私たちのような人間にとっては、それは極めて危険な宗教論であり霊学だと言えます。

勿論、天与の使命として不成仏霊を救済される多くの霊能者の方々の活動は、非常に尊敬されるべき素晴らしいことだと思います。しかし、一般的には見えない悪霊に過敏になりよりは、神仏を信じる気持ちを強く保つことのほうが重要なのです。

実際、大本神諭にも 「此の神は、歓べば歓び事が出来るし、口惜と口惜事が出来るから、前途(さき)の取り越し苦労は致さんようにして貰い度(たい)ぞよ。」 (明治四十一年旧八月十四日)と記されています。

そして、聖霊の守護を得る方法について、ルカ福音書十一章(マタイ・七章)の『求めよ』では、次のように記されています。

「それで、わたしもあなた達に言う、ほしいものはなんでも神に求めよ、きっと与えられる。さがせ、きっと見つかる。戸をたたけ、きっとあけていただける。だれであろうと、求める者は受け、さがす者は見つけ、戸をたたく者はあけていただけるのだから。あなた達のうちのどんなお父さんでも、子が魚を求めるのに、魚の代わりに蛇をやるだろうか。また卵を求めるのに、蠍(さそり)をやるだろうか。敷かして見ると、あなた達は悪い人間でありながらも、自分の子に良い物をやることを知っている。まして天の父上が、求める者に聖霊という善いものを下さらないことがあろうか。」

例えば、「全ての人類を救い、地球を救う神仏とはどのような存在であり、人間はどのような方向に努力してゆけば社会全体が改善し、地上天国を創造することができるのだろうか?」という理想的なゴールラインを先に想定してみます。そして、それに対する解答を得るために苦心や葛藤することは、自然に全人類と地球を救うことのできる高次の神仏へと波長を合わせる訓練になりますし、次第に今までより高い次元からのインスピレーションが強まるはずなのです。

すると、解答に必要な情報は神仏に導かれるように自然に手元に近寄ってきますし、徐々に自己の精神に高次の愛や叡智を充たしてゆくことにもなります。そのため、これとは相反する低次元の波長を持つ邪気や悪霊を、次第に遠ざけるようになってゆくはずなのです。実際、アーリマン的悪魔には霊学、ルシファー的悪魔には道徳が最大の武器となるからです。

(三)成功哲学と利己的欲望の達成

先のように、願望を強烈にイメージし続けると霊的世界が動くので、それを実現するための情報が近づき、夢が現実になるという法則があります。俗に言う、ジョゼフ・マーフィー牧師や、ナポレオン・ヒル氏などに代表される成功哲学です。

こうした成功哲学も元を探れば、聖書やラルフ・ウォルドー・エマソン等の思想の法則性を基にており、その信仰心や想念を強化することによって奇蹟を起そうとするという意味では非常に説得力があります。さらに、願望を潜在意識にまで到達させるために、精神療法で用いられているドイツのシュルツ式自律神経訓練法や自己催眠、自己暗示法をこれに利用し、これを成功哲学と称しているものも多いようです。

こうした成功哲学は、記録や勝敗を競うスポーツ界のアスリートの間では、既に常識的になっています。これについても、自己の能力や記録を高める意味では悪いことではないと思います。しかし、この強烈なイメージが信仰から逸脱し、悪く言えば我欲や執着を強めることになると、長い目で見ると大きな失敗を起す場合があるのです。

例えば、極端な場合、

「巨万の富を得て、大豪邸に住み、美食を楽しみながら生活したい。」 と強烈にイメージしたことで、自分の子供が交通事故で死亡し、その保険金や損害賠償金で巨万の富を得ることになるかもしれないわけです。

また、金と豪邸と飽食への強烈な願望のイメージに、この世に執着を残して死んでいった餓鬼霊や畜生霊が感応し、憑依する可能性も高まります。そうなると、仮に家族全員が巨万の富を得て、大豪邸に住み、美食にありつけることができたとしても、その富によって酒に溺れ、健康を害し、ギャンブルに耽り、愛人を囲い、夫婦喧嘩が絶えず、子供が非行に走り……、という強烈な霊障を生じさせる可能性もあるのです。

結局、先祖や親が積んだ負のカルマは、子孫に廻るようになっているのです。

こうした傾向は、次の神諭にも表現されています。

「我さえ好けりゃ良い行り方では、初発(しょっぱつ)では良い様に有るから、初まりは他(ひと)が喜ぶなれど、尻すぼまりで在るぞよ。」

(明治三十五年旧六月十日)

「日本の人民は、神の国に生まれ乍(なが)ら神をおよそに思て、我よしの強欲(ごうよく)斗(ばか)りを考えて、金の事になりたら、一家親類は愚か、親兄弟とでも公事(くじ)をいたす、惨(むご)たらしい身魂に化り切りて居るぞよ。是では神国(しんこく)の人民とは申されんぞよ。」

(大正五年旧十月八日)

「従前(これまで)の世界(よ)は、肉慾的強者優勝(つよいものがち)の時代(よ)で在りて、如何(どんな)めぐりのある金銭(かね)でも、栄耀(えいよう)に致せば人が崇(あが)めて、他人(ひと)は難渋(なんじゅう)いたしても、自己(われ)さえ足(よ)けりゃ良いと思うて、後運(さき)の判らぬ世で在りたから、我子孫(わがこ)に毒を皆が呑まして居るが、親の運りは子に在り、子が苦しむと親が苦しむが、人を苦しめたら我に出て来るぞよ。」

(明治三十六年旧六月七日)

そのため、自分だけ、自分の家族だけ、自分の会社だけ、自分の国だけ……、という限定された利己的な富や成功を強烈にイメージすることは、その対象にならない人々を犠牲にしてしまう可能性と同時に、自己や子孫の精神を蝕む危険性が多分に伴うのです。

また

『霊的な徳分に不相応な富や建物や財産は、自分自身の負のカルマとなる』 ということもできます。これは、道徳性を欠落させて想念術を誤用した際の最も危険な部分であるといえます。

例えば、ユダヤ教では金儲けを禁じているといわれますが、異教徒から儲けることには肯定的であり、それが選民主義的思想に後押しされたことでユダヤ資本の支配体制が築かれてきたともいえます。また、この傾向は、先に取上げたフリーメーソンや日本における一部の政界や財界、官僚などにもあるはずです。

また、芸能人や投資家が納税額を減らすために巨額のローンを組んで新築の豪邸を建てた結果、大病や、事故、盗難、離婚、等にあった例は多くありますし、日本国内の高い納税義務を逃れる目的で税金の安い外国に事務所やスタジオや別荘などを購入し、海外に拠点を移した結果、事業の失敗や詐欺、大病といったカルマ的な反作用が生じた例は非常に多いはずです。

このように、人間の心や想念は諸刃の剣であるため、自他共に真の幸福を得るためには全ての人々が幸せになるためのイメージと、それに必要な智慧や道徳が必要不可欠になってくるはずなのです。

(四)利己的民主主義と社会問題(その1)

例えば「国家の多額の負債を返済するために、国が新たに紙幣を発行し、全ての国民にも数千万円ずつ配布し、それを徴収して国の負債に充てれば、国は豊かになるのか?」と考えると、紙幣の増加は貨幣の価値の低下を招き、物価は高騰し、貯金や年金も役に立たなくなり、対外的にも円安を招き、結果的には、誰も豊かさを実感できず、路頭に迷うという事態になります。

反対に、「国家の負債を、老人には少ない負担で、子供には多額の負担をさせて、国民全員に平等に配分すれば、国家借金がなくなるので豊かになるのではないだろうか?」といのは論外のはずです。

つまり、皮肉を言えば、現在の日本国民は国家という人間ではない架空の存在に借金を負わせた分だけ、金銭的な価値を保ちつつ豊かさを実感していられるという側面もあるのです(国家の保有する土地などの資産や埋蔵金があるといったことは別にして)。

これは、個人に置き換えれば、国債に投資して一時的に得た利息に喜んでいるようなもので、後でその利息を国への税金として自分自身や子供たちが負担させられることに腹を立てるという、非常に滑稽な状態のはずなのです。そのため、この負債を減らしつつ全国民が金銭的に豊かさを感じるためには、国家は経済成長を望み、国民は国内外の競争に勝つことを最優先するようになります。

こうして資本主義国家には、会社という小規模の独裁的な社会主義的結社が無数に組織され、会社員(へいし)は国内外の他社(てきぐん)とシェア(じんち)を拡大(しんりゃく)し合う状態となったわけです。国家はこれを自由競争(せいせん)であり、民主(じんどう)的であるとしていますが、企業(みんぞく)間の激しい競争(せんとう)は国家という母体をまったく省みない状態とし、競争(せんとう)に敗れた倒産企業(はいせんぐん)は国家に巨額の負債を背負わせることにもなるのです。

また、勝利した企業(ぐん)も激しい競争(せんとう)の為に体力を消耗し、十分な税金(せんそうせきにん)を負えないわけです。この時、実際の戦争の勝敗がそうであるように、必ずしも経済的な自由競争の勝者が善人で敗者が悪人ではなく、観点を変えると、経済競争の勝者が加害者で敗者が被害者という側面も見えてくるのです。

そう考えると、社会主義は国家や全体のために国民の自由を犠牲にしてきましたが、民主主義は個々人の人権の尊重と自己主張のために国家という社会全体や途上国を犠牲にしてきたのです。つまり、国家を省みない民主主義とは、国民が主ではなく、個人が主であるために利己主義社会へと変貌し、最終的に国家が経済的に破綻するまで国民が私腹を肥すという癌的社会になる可能性もあるのです。

こうして癌細胞と化した民族は、国家(ぼたい)が破綻(しぼう)しても自分たちの財産と生活は保障されるという幻想を抱いたまま蝕み続け、それに気付いた者は税金逃れや財産保持のために外国(他の臓器)に移転(転移)して生き残ることを考えるわけです。このような観点で国内の現状を考えれば、「上の人民が贅沢なから、下までが見習うて又贅沢を致すが、何時までも斯んな行り方では続かんぞよ。天地の先祖の構(かま)う世に成れば、今迄(いままで)の様な贅沢な行(や)り方を根本から変えさせねば、此の儘(まま)で行り放題にさして置いたら、上も下も総潰れと成りて、斯の世は立たん事に成るぞよ。」(大正六年旧六月三十日)という神諭は、経済や環境の問題を考えれば現代でも決して無視できないはずです。

結局、『金銭的な豊かさとは、富者と貧者の格差が大きければ大きいほど、実感することができる相対的なものであり、それは同時に、全ての人が平等に手にしてしまうとその真の価値を実感することができない性質のものである』という単純なことを自覚すべきなのです。そのため、資本主義的な論理で豊かさを実感し続けようとする社会においては、諺でいうところの「衣食足りて礼節を知る。」などという概念を持ち込むと個々人においても国家においても物質的に困窮し、負け組のレッテルを貼られてしまう可能性もでてきてしまうわけです。

相対的なものだから競争し、競争するから勝者と敗者の格差が生じ、格差によって金銭的な豊かさが実感でき、敗者は国家に巨額の負債を残し、勝者は経済的な支配体制を確立し、個々人の教育や雇用機会の不平等といった人権問題が起こり、国家全体の治安が悪化し、最悪は民族紛争やクーデターの原因になるわけです。

これに対しては、「世のため人のためにリスクを抱え、厳しい競走を勝ち抜き、努力と苦労をして社会に貢献し、多額の納税をしているのだから、その分だけ巨万の富を得るのは当然の権利であり、むしろ貧富の格差によって真の平等が保たれているのだ。」というのは非常に最もらしい正論です。

ただし、「心から世のため人のために努力して、それによって成功して富を得た人の多くは、その富を、自分や家族のためだけではなく、途上国の飢餓対策や病院、教育施設、自然保護などの支援に役立てており、それを心から喜んでいる。」というのも正論です。

さらに、「本当の善人は、利益の追求よりも、消費者への利益還と奉仕(サービス)精神を重んじ、社員の功績に相応しい給料を出すものの、経営者自らは質素な生活を送っている場合すらある。」というのも正論なのです。それは、釈迦やイエスが布施や玉串料を多く積む富者にのみに法を説いたりせずに、救いを求める全ての人々に無償で手を差し伸べることを喜びとしていたのと同じ精神だといえるはずです。

(五)利己的民主主義と社会問題(その2)

そのため、資本主義社会においてこのまま格差社会が進めば、利己的なプラス思考の成功哲学の犠牲となった人々は、それらの成功者の血の滲む偉大な努力による社会的功績を全てマイナス思考で否定的に捉えることになってゆくはずです。そして、働けば働くほど富者の富を増加させるだけで、どんなに懸命に働いても生活が楽にならない大多数の人々の不満が高まれば、次のような世論が高まりを見せるかもしれません。

「いくらリスクを負って起業していると言っても、仮に倒産しても個人の生活は守られる時代であり、その負債は国民の税金で補填される。それに大きなリスクを負うのは、社会貢献のためよりも巨万の富を稼いで独占して地位と名誉を得たいという強烈な利己的欲望の追求のためである場合も多い。実際、会社に莫大な借金があるにもかかわらず自分の給料を減らすこともなく、私腹を肥やすだけ肥やしてから会社を倒産させる経営者が後を絶たないではないか。

また、個人の納税額が多いことを世間に自慢する人間もいるが、もっと販売価格を下げて消費者に還元するか、もっと社員の給料を増やしていればその税金は社員に払わせることができるはずである。その意味では、個人が税金を多く払うのは、単なる顧客である消費者や懸命に働く部下の労力の貪欲な搾取の結果ともいえる。

そう考えると、納税額は国家や国民のために真に尽力を注いでいることの絶対的な指標にも証明にもならないし、むしろ、それを偉そうに自慢する人間は、世間に冷たい視線で苦笑されていることに気付くべきである。

それゆえ、年商や収入や納税額は、人格や霊層や徳分とは全く関係は無く、決してその指標にはならない。むしろ、個人が巨額の資金で大量生産と大量消費を促進しているとすれば、途上国の人々や地球環境に対しては癌的存在でしかない。」

これは、決して貧乏人の嫉みや僻みではなく、歴史を遡れば資本家階級(ブルジョア)が封建体制によって貧富の差を拡大させ、治安が乱れ、大多数の貧しい底辺の労働者階級(プロレタリア)の人々の手で百姓一揆や革命が起ってきたということと同じなのです。

実際、上流階級の富裕者を裕福にしているのは、決して富裕者のみの実力ではなく、実は低賃金で働く大多数の労働者の勤勉な労働によって支えられているのです。その意味で、霊的には底辺の労働者の方が社会に対して真に奉仕をしているのです。こうした社会に対する洞察は、霊界物語(第六十八巻・第九章『衡平運動』等)にも明確に表現されています。

「上(かみ)に大名あれども、時代を解し国家永遠の神策を弁(わきまえ)へたる輔弼棟梁(ほひつとうりょう)たるべき小名なく、あらゆる虚偽と罪悪と権謀術数を以て施政たる大本(たいほん)となし、重税を課して膏血(こうけつ)を絞り、上(かみ)にブルジョア階級なる者は、肥馬軽裘(ひばけいきゅう:軽い衣装で肥えた馬に乗る富貴の人)、あらむ限りの贅を尽くし、行人(かうじん)の迷惑を顧(かえり)みずブウブウと自動車を飛ばして、臭気紛々(しゅうきふんぷん)たる屁と土埃を浴びせて平気に行く、貧民の子は自動車に轢き殺されても、これを訴え出づる術も無く、強者は白昼強盗に等しき行ひを為して公々然縦横に闊歩し、弱者は往来の馬車に踏み躙られ悲鳴を上げ、九死の境に呻吟(しんぎん:苦しみうめく)す。

文明利器の交通機関は可なりに進歩をし完備すれども、貧者は之を利用する事を得ず。教育機関は立派に設けられたりといえども、貧者は是に入学するを得ず。寄席劇場などは市(まち)の四方に建設され地上の楽園を現出すれども、貧者は又これに一回の慰安(いあん)を求むる事を得ず。病院は各所に甍(いらか)を列ねて樹立すれども、貧者は是に入(い)って治療を受くる事を得ず。

美味佳肴は料理屋の店頭に並べられたりといえども、貧者はまたこの恩恵に浴するを得ず。錦繍綾羅(りょうらきんしゅう:美しい衣服)を店頭に陳列せる大呉服店は市日目抜(しちゅうめぬき)の場処に櫛比(しっぴ:隙間なく並んでいること)すれども貧者は一片の布も購求する事を得ず。日夜飢ゑに泣き寒さに凍(こご)え、空虚腹(すきっぱら)を抱えて半病人の如く路の傍(かたへ)を悄々(しほしほ)と喘(あえ)ぎ行くのみ。

富者は大小名と結託して暴利を貪(むさぼ)り、物価は日を逐(お)うて暴騰し、生存難の声は日を逐うて喧(かまび:やかましい)すしく、淵川に身を投ぐるもの、鉄砲腹を為すもの、ブランコ往生(首吊自殺)を演ずるもの、線路に命を捨つるもの、日に夜に数限りも無く、暗黒の幕は下層社会に日に日に濃厚に下されて来た。・・・・・・・後略」

これは一部分の抜粋ですが、王仁三郎は霊界物語の第六十八巻・第九章『衡平運動』と第七十一巻・第一章『復活祭』について、 「・・・・・・霊界物語は王仁の本当の気持ちをかいたもので判り易く述べたのはここだけである。・・・・・・」 (新月の光・下巻・王仁の本当の気持ち)。と強調していたといわれています。

また、労働とは本来、社会全体への奉仕を第一の目的とするものであると考えるならば、障害者、病人、老人、子供、といった弱者に対しても奉仕の手が及ぶことは当然なのです。霊界物語第四十六巻・第二章でも次のように口述しています。

「労働の報酬のみを以って当然の権利とみなしたならば、そこにこそ社会に弊害百出して世を混乱に導くより仕方がない、老者、病者、小児などは労働をせないから、パンを与えない、といったらどうするのだ。労働させてもらふのもヤッパリ神様のおかげだよ。」

こうした傾向は、現代の能力主義や実力主義社会の弊害といえるのかもしれません。

一方、これと同じような意味で、シュタイナーは、一九〇八年の公開講演「精神科学と社会問題」の中で、困窮が利己主義による生存競争の結果であるとしたうえで、次のように述べています。

「『自分の労働に対して報酬が支払われるのは当然だ。自分の仕事から、所得を個人的に得るのは当然だ』と、言います。それは、利己主義を経済活動のなかに置き換えたことにほかなりません。『私たちは個人的に報酬を支払われねばならない。私が働いた分は、私に支払われねばならない』という原則を生きているかぎり、私たちは利己主義の下にあるのです。」

(あたまを育てるからだを育てる・社会を考える(一)労働と報酬)

例えば、百メートルを九秒台で走れる人が、「私にできたのだから、同じ人間であるあなたが九秒台で走れないのは怠惰で努力が足りないからだ。」と言われれば、多くの人がその発言の過ちを理解できます。しかし、実際には学校や会社の成績などでも同じような風潮が横行しているのです。そのため、社会的な成功者がその成功を自分だけの努力による成果だと錯覚し、低賃金の労働者や老人や身体障害者といった弱者への労わりや救済の精神を欠落させてしまっている場合が多いのです。

以上のことは、次の大本神諭にも明確に表現されています。

「世界の人民に改心致せと申すのは、今の人民は、如何(どんな)めぐりのある金銭(かね)でも、我(わが)懐中(ふところ)に持ちて居りたら、えらい分限者の如(よ)うに思うて、めぐりを積むばかりをして居る人民斗り、……」(明治三十六年旧七月二十四日)

「人民力(じんみんりき)で結構な神国の政治が出来るなら、モチト立派に世が立ちては行けそうなものでないか。今の世の持ち方はまる切り、ちくしょうの行り方で、強い者が弱いものの汗油を絞りて、其の汗と油で高い処へ上がって、舌をペロリと出して見下ろして居いるが、夫れが悪魔の世と申すぞよ。」

(大正六年旧十一月二十三日)

「悪の蔓延(のぼ)るのは早いなれど、消滅(くだ)るのも早いのは、苦労無しの吾良しの、吾さえ好かりたら、人は倒れようが構うて与らん今の身魂の性来では、齢(よわい)が短い、神世一代の世が続こうまいがな。」

(大正五年旧三月二十八日)

最初のもっとも重要な問題は、経済過程の中でどのように労働によって所得をうることができるかです。所得のためにのみ働いている人が、経済過程の中で、所得のためではなく、社会に必要に応じて働く人になりうるようにするためには、どうしたらよいのでしょうか。

そんな必要があるかですって? もちろんです。

そうしなければ、市場に正しい価格ではなく、間違った価格を生じさせてしまうでしょう。私たちは人間に依存するのではなく、経済過程に依存する価格体系を作り出さなければなりません。そのような価格体系を、価値の変動の中から作り出さなければなりません。

市場価格における第一の主要な問題は価格の問題なのです。

遺された黒板絵 ワタリウム美術館:監修 高橋巌:訳より

(六)教育の改善と真に民主主義的な秩序の確立

例えば、誰もが美しいと感じる世界に一つだけの宝石を、数億人の人々が強烈な成功哲学的なイメージで自分だけに独占できるように潜在意識に働きかけたとすれば、当然のように個々人が一つの宝石を獲得するために霊的な争奪戦をすることになります。

そして、個々人の潜在意識では「その宝石は自分の物だ」という思い込みが生じているので、他人が所有することを「それはおかしい、間違っている、何が何でも取り返してやる」という何の根拠もない不満の感情や、「あの宝石は自分ものになるはずだったのに、そうならないなら死んだ方がましだ。」という失望の感情が生じる可能性もあります。

さらに、潜在意識への強烈なイメージを達成できないまま死んだとしたら、その死者の霊魂はその宝石に執着の念を残し、宝石の持ち主に次々と強烈な霊障を引き起こすかもしれません。さらに、死者の霊魂も餓鬼的な執着から離れて浄化することも難しくなるはずです。

同様に、これが宝石ではなく、お金、地位、土地、といった財産だとしても、程度の差こそあれ同じような結末になることは容易に想像がつきます。さらに、この宝石が島や国だとしたら、民族同士の霊的な修羅場と化すはずなのです。すると、お互いに共有するような知恵も妥協案もなく、互いに自己主張ばかりをし、けん制しあう対立関係が長引くはずなのです。

このように考えると、成功哲学や想念術によって個々人が巨万の富の独占を目的にすることが、その裏側で社会に何を生じさせ、それが個人の精神とカルマにどう作用するかが自ずと理解できてくるはずです。

すると、ルカ福音書の「平野の説教」「禍な人たち」「金持ちの役人」「愚かな金持ち」などの言葉が、現在でも霊的経済原理(カルマの法則)として十分に通用することに気付かされるのです。

また、こうして究極的に霊的法則を追求した時、本来、一個人や一国家のみの幸福という概念は生じ得ないはずなのです。なぜなら、人が真に道徳的で慈悲深い精神性を獲得したとすれば、地上に一人でも貧困や飢餓や病に苦しむ人がいるだけでも、心配で胸が張り裂けるような苦痛を感じるはずだからです。

大本神諭にも 「是迄は上ばかりが得意(よき)時代(よ)で、下人民はヒシと行けなんだが、余り斯の世に大きな運否運(うんぷ)が在りて、好き者は良い斗り、貧窮者(わるいもの)は不運(わるい)斗りで、何時(いつ)に成りても頭が上がらず、可愛相で神が見て居れんぞよ。」 (大正六年旧六月三十日)とあります。

これは、格差社会の警告とも受け取れます。それにも関わらず現代の私たちが、日々を平然と暮らせるのは、大なり小なり私たち自身が真に道徳的でも、それほど慈悲深くもない利己的な存在であるという証拠でもあるはずです。

現代社会では、世界と国家、国家と個人の利害関係について多くの矛盾や問題に苦しんでいるわけですが、この物質主義的な経済の価値観に対して一見すると全く無関係に感じられる愛や道徳という精神性を作用させることは、先の未来予想図(第三章■二■(一))のように経済活動全体に秩序を与え、無駄を削減し、有効に機能させる力があるはずなのです。

別の言い方をすれば、「政治や経済の矛盾や諸問題とは、愛や道徳という精神性が欠落し、民主主義が利己主義化している点に端を発している」といことです。別の表現をすれば、「個々が全体を尊重する、民が主の民主主義」ではなく、「個々が全体から搾取する、個人が主の個主主義」といえるかもしれません。

これは経済の専門家からすれば非常に幼稚な理想論だと感じられるはずです。しかし、専門家が如何に緻密な経済のシステムや法制度を構築したとしても、それを円滑に機能させる国民の道徳性や精神性が伴わなければ、システムや法は守られず、治安が悪化し、逆に悪用されることすらあるのです。

実際、現代に頻発する汚職や不正の事件はそれを如実に証明しています。また、幼少期に両親からの愛情や兄弟、友人の友愛に恵まれなかった人、非常に貧しい生活を強いられてきた人が、その愛の欠乏や餓えを満たすために地位や名誉や金品に対して異常に執着する場合も多いはずなのです。

そう考えたとき、経済の問題に愛や道徳を全く考慮しない専門家の考えるシステムや法制度の方が、よほど幼稚な理想論になり得るのです。この点は、特に強調しておく必要があります。

すると、「教育の改革によって国民の愛と道徳性を高めることに力を注ぐことで、政治や経済の諸問題を自然に改善に向わしてゆくべきである」 という発想の方が実は理に叶っているのです。出口王仁三郎の場合は、これを 「我国は徳主法従神国(みくに)なれば 理屈ばかりで治まらぬ国」 と詠んでいるわけです。

さらに、シュタイナーは、著書 「現代と未来を生きるのに必要な社会問題の核心」 の前書きと序論の中で、次のように述べています。

「反社会的な状態が出現するのは、教育によっては社会感覚が養成できなくなったからである。社会感覚を持った人は、社会感覚をもってして指導し管理する教育者からしか育たない。

教育問題、精神問題は、社会問題の本質部分のひとつである。それがわからなければ、社会問題そのものがわからなくなる。

反社会的要素が生み出されるのは、経済制度によるばかりではなく、人間が経済制度の中で反社会的にふるまうからである。若者を教育する誰かが、外部から教育指導要領を押しつけられ、それによって生活にうとい人にされてしまうとしら、このこと自体極めて反社会的なことだと言わねばならない。」

シュタイナーが社会有機体三分節化運動で経済に友愛を作用させる必要性を説き、後に自由ヴァルドルフ学校での子供の教育と、それに必要な教師の育成に尽力を注いだ背景には、社会に対するこうした深い洞察があったからなのです。勿論、当時のドイツと現代の日本が同じ状況であるとは言いません。しかし、このシュタイナーの言葉は現在の日本の諸問題に直結するはずなのです。

つまり、それは戦後に経済の成長と科学技術の進歩はしてきたものの、霊性についてはまだまだ進歩が足りないことを示しているはずです。そのため、先の未来予想図(第三章■二■(一))のようなイメージは、現代社会の政策や経済システムに取り入れようとしても、それを実行する人間自身の身魂の未熟さゆえに逆に治安が悪化してしまうはずなのです。皮肉な表現をすれば、躾の出来ていない飼犬の檻を撤収し、首輪や綱を外して野放しにするような危険性が伴うということです。

例えば、利己的な高額所得者の課税を重くし、低所得者の収入を増やすことで、財産平均論や共産主義のような不合理極まる制度を導入した場合、楽観主義者は貧富の差は縮小し、衣食住は満ち足り、医療や社会的保障も行き届くよう感じるかもしれません。ところが、必ず次のような声が上がるはずなのです。

「国家が国民を過度に保障してしまえば、企業は競争力を失い、経済は衰退し、刺激の無い社会の中で人々は自主性を減退させ、生き甲斐をも失うはずである。

さらに、人々はいくら努力しても給料が上がらないために堕落してしまい、努力している者は、堕落した者たちの尻拭いばかりをさせられる羽目になり、最終的には 誰も何もしなくなる。

そうなると、国家は破綻し、生活の保障も不可能となり、治安は悪化し、未来に希望を失い自殺者は急増し、国民は社会主義国家よりも悲惨な運命を余儀なくされるはずである。そんな政策が成り立つはずがない。」

このように、既存の法制度を守ることのみを善悪の指標として馴らされてきた人々にとっては、愛や道徳によって社会全体の秩序が自然に保たれるようになること自体が全く信じられないのです。しかし、社会に霊性と道徳性の重要性が認識され、ある程度の秩序が浸透した時にはじめて、先のような批判に対して次のような世論が対峙できるはずです。

「国家の社会保障に甘えることで堕落し、労働意欲を失い、虚無感に苛まれるような人がいるとすれば、それは、攻撃して打ち負かすための競争相手や、虚栄心を満たすための低い地位の人々を失ったことに起因しているはずである。本来、労働とは社会への奉仕を意味し、誰もが相互に人の役に立ち、人が喜ぶことを真の喜びとし、互いに助け合うための目的と責務を自らに課すことにある。

だから、人々が霊的認識を深め、道徳的になることで社会が互いに助け合い、平和で平等になるほど、社会に貢献をした人は社会から真の尊敬と感謝と栄誉を得ることができるようになってゆくはずである。 しかし、弱肉強食の価値観に染まっている人間にとっては、優越感や虚栄心を満たす場を失うことになり、物質欲や自己顕示欲を喪失させるため、労働意欲まで失ってしまうのだ。

それに、今現在、既に多くの国民は国家の巨額の負債のために老後の年金や保障制度への期待を喪失し、重みを増してゆく税金に労働者は労働と納税の意欲を削がれ、教育者は教育の成果が得られずに虚無感に苛まれ、子供までもが心を歪めはじめているではないか。

それならば、ここまま癌的社会を放置すべきか、胸に希望を抱きながら道徳認識の普及や霊的成長段階に即した子供の教育といった改善策を投じるべきかは、誰の目にも明白ではないか。」

(七)徳主法従の政治と法主徳住の政治の結末

現在のように道徳性が不十分な利己的競争社会の中では、国家の保障も頼りにできないため、誰もが他人に迷惑を掛けないように、最低限の貯蓄や年金を積み立てる必要はあります。それが、現在の人間の価値観における善といえるのかもしれません(私個人も厚生年金とは別に、微々たる額の個人年金に加入していますし・・・)。

しかし、国家の諸問題に目を向ける時、国民の貯蓄や年金が癌的社会の一種の幻想や蜃気楼のようなもので、巨額の負債の基に支えられており、一瞬にして役に立たなくなり、消失する可能性があるという一面にも目を向ける必要があるはずです。

そして、何より気をつけなければならないことは、個々人が霊的法則性や道徳の重要性を学ぶことであり、単に法律や制度で国の経済秩序や治安を維持することは難しいということです。そうでなければ、『徳主法従』ではなく『法主徳従』になってしまい、私たちは同じ失敗を重ねてしまうはずなのです。

これは現代社会において極めて重要な点です。なぜなら、民主主義と社会主義は、共に人間を性善説や道徳的な存在として仮定すれば、それが完全に正しいように詳細に説明が可能であり、実際に世の中は理想的に治まるはずだからです。

同様に、人間を性悪説や非道徳的な存在として仮定すれば、民主主義も社会主義も共に、どちらも全く不合理極まりない危険な政策でしかないことになるのです。

そのために、国内で様々な政党や派閥の政治家が、共に一見すると正しいことを主張しているにも関わらず、双方の意見が対立し合うのです。仮にある側面からは正しい政策でも、もう一方の側面から野党や世論が正当に反発できるのです。

それは、

第一に社会が 『霊的な愛や真実を考慮した場合には社会は友好的に秩序ある共同体を形成してゆけるという法則を見失っていること』 と、

第二に、『物質的な社会現象は、限定された一定の側面から見れば正論となり得るが、観点を変えると全く逆の論理が正論となり得ることを認識できていないこと(第一章■五■(二)山の比喩を参照)』 のために起こる悲劇であるともいえます。

率直に言えば、人間が高次の神性や霊性について気づき、カルマ的観点から道徳的な秩序を重視するまでは、どのような政治家がどんなに熱弁を奮っても、すべてが茶番劇(無駄な論争)の繰り返しになり、どのような法案も絵に描いた餅(国民が法律を軽んじる法治国家)になり得るということです。

シュタイナーはこうした人間の誤謬について、一九一九年の講義の中で次のように述べています。

「人々は同じような善意の立場に立ちながら、相互にいがみ合います。その理由は、現代の知性主義が現実の上の層に属しており、存在の深みにまで降りてこないことにあるのです。党派の意見に関しても、同じことが言えます。

今私がお話したような事実(筆者注釈:マルクス主義は、プロレタリアートの観点だけではなく、実はブルジョア的な観点からも厳密に正当性が証明できてしまうこと)からある党派に身を委ねてしまう人は、『自分が知らず知らずのうちに、はまり込んだ(hineingeschlittert――ドイツ語ではこのような言い回しを時折用いられますが――)党派には証明する力がある』と正直に信じています。そしてその人は、こんどは別の党派に『はまり込んだ』人と戦うことになるわけです。

この場合、一方の側はもう一方の側とはまったく同じだけの正当性を備えています。このことが人類に混沌と混乱を呼び起こしています。もし人類がこのような事実を洞察することがないならば、混沌と混乱はますます大きなものになる可能性があります。アーリマンは自らの受肉をするために、このような混乱を利用します。」

(悪の秘儀・第三章・イザラ書房)

結局、いかに科学が進歩しようとも、いかに成功哲学で強烈なイメージをしようとも、いかに綿密な政策と法律を打ち立てようとも、その使用方法には誤用と悪用の可能性が多分に伴うわけであり、最終的には、国民全体、人類全体の霊性と道徳性に比した治安の社会しか築くことはできず、政治や経済においても身魂相応のことしか形にならないということなのです。

例えば、これは、シュタイナーや王仁三郎の思想とは切り離して考えるべきだと思いますが、民主主義と社会主義は次のように考えると、その本質が理解できるはずです。

国主民従の法主徳従(体主霊従)の政策は、

国粋主義的な社会主義となり崩壊していった。

民主国従の法主徳従(体主霊従)の政策は、

利己主義的な民主主義となり破綻していった。

国主民従の徳主法従(霊主体従)の政策は、

民主性が考慮された民主的社会主義となってゆく。

民主国従の徳主法従(霊主体従)の政策は、

社会性が考慮された社会的民主主義となってゆく。

そして、最終的には、民主的社会主義も社会的民主主義も、国民性が徳主法従的であれば同じものになって行くはずなのです。つまり、体主霊従(法主徳従)は人々を利己的に分離対立させ、霊主体従(徳主法従)は人々と国と国とを、愛と調和と秩序に導くということです。

したがって、混沌とした現代社会においては、政治や経済の専門家が国家や国民の状況に相応した政策を取ることが最善であると信じられていますが、本来は国民全体が子供の教育を含めてその本質的な人間の霊性と道徳性を高めてゆく努力さえして行くことさえできれば、政治や経済の制度は後から自然に最善の選択がなされてゆくのです。

ところが、現代は発想が全く逆になってしまっているため、利己的国民が物質的な損得勘定で政策や政治家を批評し、政治家は票を得て議席を確保したという利己心から、国民の利己的欲求を満足させるような政策しか主張できないのです。

このため、本来であれば国家や社会全体の未来を見据えた政治的な議題が国民の利己的な経済的利害関係の問題へと変容してしまい、立場が二分三分されるために明確な方針や決断を下すことができないのです。

こうして、民主性を失った利己的国民が投票して選んだ政治家は、「自己の議席の保持」と「国民の利己的欲求を満足させる」ための議論に明け暮れて右往左往しているのです。

こうした場合、税金や年金、医療保険、生活保護、福祉介護、等の政治的課題とされる問題の本質とは、「国家が社会性を欠落させた利己的な国民を抱えていること」なのです。

さらに、「国家や社会全体の中の個々人の役割の重要さ」という意識を欠落させ、国民に社会性を失わせた問題の本質とは、「豊かな国家のために経済成長が最優先とされ、それに必要な教養を教え込むことを優先し、倫理、道徳、宗教を軽んじてきた教育」が多くを占めているはずです。

この教育問題が、国民に社会性を失わせ、個人主義、利己主義に拍車をかけ、本来は友人や隣人と共に互いに協力し助け合ってゆく事を学ぶ必要のある子供たちが、個々人の将来のために友人や隣人と名門校への狭い門を駈けて受験戦争を強いられ、隣人はライバルや競争相手となり、不安と孤独とストレスで心を歪め、いじめや、学級崩壊の問題を生じさせ、学校を卒業成人して社会に飛び込んでも、利己主義社会の中で数字と結果の競争の中で苦悩し、それが自殺や暴力や子供の虐待といった深刻な社会問題の悪循環へと結びついているはずなのです。

大本神諭には、次のようにも書かれています。

「政治界実業界教育界宗教界思想界軍人界等(よ※1)に活動(で)ておいでる神にも御存じ無き事が、人民に知れそうな事は無いから、申すように致して、天然惟神之清心(かみごころ)に成りて居りたら、

二度目の世の立替えも速(すみ)やかに成りて、心安静(こころやす)き尊厳而平穏(おだやか)な世になりて、運不運(うんぷ)の無きように致して、

御土(おつち)

肝腎の世界の守護(しょご)致す大元(もと)の神を、他所(よそ)におしこめて置いて、世に出て居りて世を構(かま)うて居りた神が、此の世は自己慾主張(いさみ)さえすれば良いのじゃ と申して、

前後(あとさき)構(かま)わん方針(やりかた)の世の経綸策(もちかた)で在りたから、世界中動きも微躯(びく)りとも成(な)らん様に成りて了(しも)うたのじゃ。」

(明治三十六年旧六月七日)

※1.出口王仁三郎は、お筆先を漢字にする際、その神意が解るよう当て字を多く用いたが、ここでは、『よ』を『世』とは解せずに当時の社会的に主導的な立場を示して『政治界実業界

教育界 宗教界 思想界 軍人界 等』と綴った。

(八)金本位制に代わる自然本位制

出口王仁三郎の場合は、みろくの世の政治や経済について、次のような言葉を残しています。

○ 問 「聖師様を友達のようにしては、いけませんね。」

答 「いやこの方が王仁は好きじゃ。神様は民主主義じゃからな。」

(新月の光・下巻・神様は民主主義)

○ みろくの世になると天皇が次には総理大臣に生まれられる。また次には総理大臣が天皇に生まれて来て政治をするのであるから、天皇は総理大臣のことが判るし、また総理大臣は天皇の御気持ちが判るのでよい政治が出来るようになる。 (新月の光・上・みろくの政治)

○ 神界の百八十一階級の制度は、一段違うと婚姻も出来ぬ。金をためているものは奉納すると一階級あげてやるのや。名位が一番おもくなってくるから一生懸命働く。服装も階級によって制定される。家も藁葺(わらぶき)、茅葺(かやぶき)、瓦葺ときまってしまってしまう。政府から札をつける。旅行は用のある者だけ許す。(食物)その土地で出来たものを食べると元気でゆける。寿富は得られたので名位を得ようと努力する。米を標準として金は補充するようになる。物価は米を標準として安定する。

(新月の光・下巻みろくの世の制度、名位寿富、衣食住、物価)

○ めいめいの家に五反(約5千㎡ ≒ 70m*70m)か七反(約7千㎡ ≒

83m×83m)ずつついていてそれで生活してゆく。残りは天領として草をはやして残しておいて、だんだん人が増えたらわけてやるようにするのだ。 (新月の光・下巻・耕地は五反か七反)

○ 太政大臣と左右大臣は位に相応するものがない時は、空位にして左大臣か右大臣かで執行する。民間にも良い者あれば臣に登り、臣から大臣に引き上げるのだ。お祝いの時は階級に応じて礼服を着て、普段着は粗末な服を着るのや。(新月の光・下巻・みろくの世の階級)

○ みろくの世には工業家は造ったものを米と替えてもらうので、今までのように大量生産でなく手で役に立つものをつくるようになる。

(新月の光・下巻・みろくの世の工業家)

【上記含めすべて1944年(昭和19)年4月10日】

このように聞くと、言葉のニュアンスのせいもあってか、何処となく平安時代に逆行してゆくようなイメージにさせられますし、正直理解し難い部分もあります。ただ、観点を変えると、人類の霊化と共に、民主主義制度が徳主法従されて行くと、徳主法従であるが故に、自ずと個々人は自分より徳の高い人が判るようになるでしょうし、尊敬するようになるはずです。

すると、徳の高い人物たちが政(まつりごと)を取り仕切ることになってゆくのは当然のことのように感じられてきます。また、徳(=社会への貢献度)が、社会人のステイタスになるため、社会人は個々人の徳を高める仕事、つまり社会に大きく奉仕、貢献、助力できる仕事に励むことになります。この過程で、金銭による上・中・下流階級や格差ではなく、徳による高・中・下徳的な階級が生じることになることは、容易に想像できます。

しかし、これは霊主体従の格差なので、下位の人はその原因が自分にあることを理解できているので不満は生じえないはずですし、むしろ上位の人々を尊敬するはずです。そして、このとき民主主義国家にもかかわらず社会性が考慮されている社会主義国家的な構造になっていることも理解できると思います。つまり、先に述べた社会的民主主義です。

そのことについては、霊界物語 第四十八巻 第十章 「天国の富」 を読むと理解できると思います。

「天国においては、すべてが神様のものであり、全ての事業は神様にさしていただくといふ考へを。いづれの天人も持つております。それゆゑ天国においては、貧富の区別があつても、貧者は決して富者を恨みませね。・・・・・・」

「貧者は、富者を見てこれを模範とし、善徳を積むことのみを考へてをります。天国における貧富は、一厘一毛の錯誤もなく、不公平もありませぬ。その徳相応に神から授けらるるものです。・・・・・・」

また、その時に応じて国家(天皇あるいは総理大臣)から褒賞や名位を与えられるとすれば、それは現在の日本における褒章や栄誉賞、世界におけるノーベル賞と同じようなものかもしれません。

紅綬褒章 「自己の危難を顧みず人命を救助したる者」に授与される。

緑綬褒章 「自ら進んで社会に奉仕する活動に従事し徳行顕著なる者」

に授与される。

黄綬褒章 「業務に精励し衆民の模範たるべき者」に授与される。

紫綬褒章 「学術芸術上の発明改良創作に関し事績著明なる者」に授与

される。

藍綬褒章 「公衆の利益を興し成績著明なる者又は公同の事務に勤勉し

労効顕著なる者」に授与される。

紺綬褒章。「公益の為私財を寄付し功績顕著なる者」に授与される。

(ウェキペディア参照)

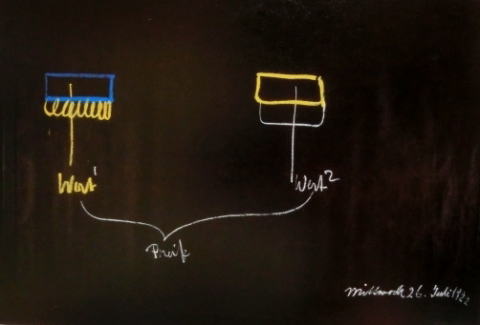

一方、1922年、シュタイナーは『国民経済学講座』と題する講演の中で「貨幣と価格」について述べています。この内容だけでは、その経済論理の根拠と裏付けは理解できませんが、以下にその一部を抜粋します。

「・・・前略・・・三千五百万人の人々が住む地域で、妥当な価格が成立することを望むなら、どのような事が行われなければならないでしょうか。経済活動を健全なものにするためには、耕作可能地全体を三千五百万で分割したものを、個々人に分配しなければならないでしょう(土地の肥沃さは平均化されているとします)。

『どの子どもも、誕生と同時に耕作用地を取得する』と、考えてみましょう。どの人も、誕生と同時に自分の土地を取得するなら、その土地に見合った価格が形成されるでしょう。事物の交換価値は、自明なものになるからです。

・・・中略・・・経済有機体が、ここで考察したような思考方法で、事態に対処することが大切です。ですから、世界経済の会計を表現する貨幣には、『単位土地面積当たりの収穫比較ができる生産物』、たとえば小麦のようなものが表示されなければなりません。――後略――」

「さて、これらの方法をとおして、ある経済全体の個々の部分の関係が概観できるようになります。だれもが 『自然との関係』 を、そのまま 『貨幣との関係』

においても維持することができるからです。自然から遊離し、自然との接点がなくなれば、わたしたちは不健康になります。

定義できない貨幣価値の代わりに、『自然に準拠した価値』を額面に記入することで、『この精神労働の価値は、 (筆者注釈:例えば、小麦を生産する肉体労働と比較して)どのくらいのものなのか』ということが、日常の取引においても直接洞察できるようになることでしょう。

額面に、『自然に準拠した価値』を記入すれば、画家は、『自分の一枚の絵のために、農婦は何ヵ月あるいは何年、小麦畑やオーツ麦畑などで働かなくてはならないか』ということを知るでしょう。

こうすると、経済プロセスの見通しがいかによくなるか、考えてみてください。『金本位制のかわりに自然本位制を』と、言うことができます。これが正しいものだと思います。」

(シュタイナー経済学講座 国民経済から世界経済へ・第十四講)

つまり、非常に興味深い事に、このシュタイナーの講義の内容は、先の出口王仁三郎の「めいめいの家に五反か七反ずつついていてそれで生活してゆく。」、 「米を標準として金は補充するようになる。物価は米を標準として安定する。」 といった、 『みろくの世の物価制度』 と全く同じもであることが判ると思います。

出口日出麿も当時(大正八年から十二年頃)、 「要するに、金銀為本の制度をくつがえさなくては、どうしてもミロクの世は出現しない。」

(信仰覚書・第八巻・第一章)と述べています。

さらに、霊界物語には次のように口述されています。

「金剛不壊の如意宝珠 黄金の玉や紫の

三つの御玉の御神業 あらましここに述べておく

天津御神の永久に 現幽神の三界を

永遠無休に治めます 天壌無窮の神宝は

金剛不壊の宝珠なり 経済学の根本を

岩より固くつきかため 地上の世界を円満に

融通按配治めゆく 金銀無為の政策を

実行いたすは黄金の 厳の宝珠の永久に

変わらぬ神の仕組なり また紫の宝玉は

天下万民ことごとく 神の御稜威に脱服し

神人和合のその基礎を 永遠無休に守ります

神の定めし神宝ぞ そもそも三つの御宝は

天津御神や国津神 天国浄土の政治おば

豊葦原の瑞穂国 五つの洲に隈もなく

神の助けと諸共に 伊照り透らし万民を

安息せしむる神業に 最大必要の宝なり……」

つまり、黄金の宝珠とは、金銀無為の政策を実行する厳の宝玉であり、神の仕組みであるということなのです。

そして、既にルドルフ・シュタイナーの本拠地ともいえるドイツでは、人智学に賛同する人々の間で非常に積極的に試みられており、次のような報告もされています。

「このアントロポゾフィー(人智学)農民事業には、彼らの許可があれば他の人たちも参加してよいことになっている。発言権まで含めた参加方式である。

できればその人数は600人までに限定したい。それは、ちょうどこのドッテンフェンダー農場、『モルゲンラント』 にむかいいれてよい人間の数に相当する (『モルゲンランド』はドイツの伝統的農地単位の呼称)。

1モルゲンは2,500平方メートルで、それは西ドイツの耕作可能な土地を、国民一人あたりに割り振ったときに得られる公平な分配面積にあたるという。

どの人間も生まれた時からただちに自分を養う面積の土地を割り振ってもらう要求をするのが 『理想的で現実的だ』 というのが、ルドルフ・シュタイナーの改革思想であった。

というわけで、一九八一年に設立された『農業共同体』は、学校を含むドッテンフェンダー農場を、この理念にそって広い範囲の人たちの手に委ねさせることになったのである。」

(『シュタイナーの学校・銀行・病院・農場』ペーター・ブリュッゲ著)

そう考えると、みろくの世への努力は日本よりもヨーロッパの方が進んでいるのかもしれません。 そして、王仁三郎の思想は、シュタイナーの人智学的思想を通して、よりいっそう現実味を帯びることが理解できるのではないでしょうか。

(九)神秘学を否定する科学者の矛盾と環境問題

シュタイナーは、一九〇〇年、エルンスト・ヘッケルに捧げた著書『十九世紀の世界観と人生観』所収の第一章「幻想としての世界」(一九一四年に増補版として『哲学の謎』と改題)の中で 『霊が物質という形態をとって現れているのだ、という認識からすれば、物質から霊が捏造(ねつぞう)されているとする唯物論者が注視する物質とは、実はどこにも実在していないことになり、幻想ということになる……。』 といった見解を示そうとしたのだとしており、その見解は自伝(シュタイナー自伝・上巻第十章、下巻第二十二、二十三章他)にも綴られています。

つまり、「心(霊)が物質的な進化の副産物として生じたとするならば、物質の副産物である心(霊)が認識する物質世界とは、真の物質世界ではなく、物質の副産物が見ている『幻想』に過ぎない。」という意味に解釈できます。

こうした見解からすれば、ダーウィンの進化論とは、物質的な進化のみを洞察して推測した論理であり、本来は目に見える物質世界が生じる以前に、霊的な世界が存在し、霊的な精神世界が客観的な形姿を現した場所が物質世界である、と考えた方が自然なのです。

そして、その創造行為が物質世界に現象として現われた過程を、ダーウィンが発見したのだということです。これは、ゾロアスター教のミトラ神話で最初の三千年間に不可視の世界を創造したという思想にも通じるのです。

シュタイナーのこうした神的次元の洞察からすれば、現代の唯物論的な考え方は、 『物質の副産物』 が 『物質』 を認識しているという意味でも、『副産物(こころ)』 が 『幻影(ぶっしつ)』 について語っているに過ぎないことになります。それは、神も霊も存在しないように思わせる、アーリマン的な誤謬であり、多くの人間はゾロアスター教の悪魔アンラ・マンユ(アーリマン)や霊界物語における八俣の大蛇に騙されている状態であるということができます。

実際、ごく一部の科学者や教授と呼ばれる人の中にも 「神や霊という存在など、科学的に証明できていないのだから信じるに値しない。」とか、「一般的な心霊現象や奇跡といわれるものは、全て科学的な自然現象の一つとして説明がつくものであり、神や霊といった存在は外的な化学反応による錯覚や脳内で起こされる幻覚のようなものでる。」 といった理由を正当なものだと主張している場合があります。

そのため、こうした主張に対しては、自然科学と科学技術の進歩という観点から、『そもそも人間の科学的認識の根拠とは何なのか』という根本的な概念を考えてみる必要があるのです。

例えば、自然界の草木は、光合成と呼吸とを繰り返しながら、二酸化炭素などのガスを体内の組織に合成して成長してゆきます。落ちた葉は雨水を貯えて浄化し、やがて川となり生物に潤いを与えます。また、枯れた樹木も微生物や菌類に分解されるなど、他の生物の栄養素にもなります。

この自然の機能を科学技術としてイメージすると、木や草や川とは、太陽光発電装置と二酸化炭素吸収装置、貯水層及び浄水装置、ならびにリサイクル循環装置等を効率良く並行して行っている総合的環境循環システムと感じられてきます。つまり、現在の人間が理想とする科学技術装置そのものなのです。

さらに、このような草木の機能には、マイナスイオン放射などによって人体や精神を改善する空気清浄機の機能や、形と色彩と香りによる精神的な緊張緩和作用、コンピューターグラフィクスに応用されているフラクタル理論が隠されているといった事まで付け加えてゆくと、樹木とは遠い未来に到達するであろう極めて高度に発達した科学技術装置であるかのようにさえ感じられてきます。

また、近年の無線通信技術の進歩には目を見張るものがあり ますが、昆虫は太古から触覚というアンテナで人には感知できないレベルでお互いの存在の確認をしています。猫や犬といった身近な動物でさえ、嗅覚や聴覚は人よりはるかに優れていますし、科学では解析装置を使ってはじめてこの今まで聞こえなかった音、匂わなかった匂い、が存在することを認識するに至っているのです。

また、可視光線以外の紫外線、X線、宇宙線、あるいは赤外線、レーダー波、短波、等の技術の進歩は日々加速していますが、他の生物にはあたかも赤外線暗視カメラやレントゲンの写真、キルリアン写真、オーラ写真、チャクラ写真等を見るように人の肉眼では見えない放射エネルギーを日常的に目にしているかもしれません。実際、コウモリやイルカは肉眼よりも音波による像の認識能力が発達しています。それに比較すると人間の開発した魚群探知機は、まだまだ粗雑なものです。

このように自然をイメージした場合、現代科学では認識が不可能な気、エーテル体、アストラル体といった不可視の存在が、未来の科学技術において認識できるようになる可能性もあるはずです。それは、平安時代にはMRIで脳の断面図を見ることができなかったように、ただ現時点での粗雑で未熟な科学技術では、それらが計測できないだけなのかもしれないです。その意味で、嘘発見機などは、人の心理状態を映像として可視化するための原始的な技術なのかもしれません。

近年では波動という分野に関心が高まっており、水の分子には記憶力のようなものがあり、その波動の種類によって人の病に適した治癒効果をもたらせるともいわれています。興味深いことに、気功師の掌から真水に気を送ると、水の分子間の結合が切れて、体の細胞に浸透しやすく新陳代謝を促進する効果がある事などが解ってきています。

最近では、人の書いた文字や発した言葉が波動として氷の結晶の姿に影響を与えている事が明らかになっています。これは、人間の発する言葉の波動(言霊)が物質にも影響を与えていることを証明しています。また、全国各地の湧水等も、その土地によって水の波動と、人体への影響が違うことが解っています。

そうなると、西洋のホメオパシー理論は勿論のこと、東洋の陰陽五行説を基にした風水や気学などの信憑性をある程度裏付けているとさえ感じられてきます。

また、ピンク色の光を呼吸するイメージを続けることで外見的肉体的を若返らせるカラーブリージング(「美しくなるカラーブリージング」イボンヌ・マーティン)の手法なども、いずれは科学的に証明される時が来るかもしれません。

こうして考えると、 『自然科学とは自然の神秘を解明することによって進歩し、科学技術は自然科学の解明の度合いによって発展している』 といえます。

そのため、『科学技術とは自然科学の応用であると共に、自然を擬似したものが科学技術である』という一面があることがわります。

したがって、次のようなこともいえるはずなのです。

『科学は自然界の未知なる神秘を解明することによって進歩しているという性質上、科学者はどこまでも自然界の神秘を科学的に否定することは決してできないということになる。したがって、科学者による自然界の未知なる神秘の否定は、自己矛盾であると同時に、自然科学の進歩と科学技術の更なる発展にとっては障害でしかない。』

このことが理解できると、「現時点での自然科学的な 『認識の限界』 には未来においては限界としての根拠を失う。それは同時に、自然科学とは、必然的に限界があることを自ずと証明している。よって、霊的認識方法を用いればその限界の壁を乗り越えて前進できる仮説を立てることができる。」 という、シュタイナーの論文の一節の意味も自ずと理解できます。

そして、シュタイナーは次のようにも綴っています。

「認識には限界があり、限界を越えたところには『物自体』が存在するのだろう、というような(唯物論的な)考え方に立つと、それは霊的世界への通路を閉ざすことになる。感覚世界に関して、たとえば地球の現段階は地質学的に古代を説明するし、動物の骨格の形態は人間の身体機構を説明するといように、感覚世界の第一事象が別の事象を説明するという立場に立つ者は、物事や出来事のこうした『説明可能性』を霊的事象にも適用する準備ができているといえる。」

(シュタイナー自伝・下巻第二十二章)

その意味でもシュタイナーは、「これ (唯物論的な物理学や生理学) に比べれば、ライエルやダーウィンやヘッケルの考え方は不完全――それは否定しがたい―― ではあったとしても、そこには健全で豊かな成果を生み出す可能性があった。」 (シュタイナー自伝・下巻第二十二章)とも綴っています。

出口日出麿は次のように綴っています。

「現代の科学さえ包容できぬ宗教は迷信である、とわたしは思う。無論、科学は未熟であり仮説にみちている。しかし、その当否を霊学上より判断することさえできぬようでは、真の神にもとづく宗教とはいえぬ。神さまが、真に天使を降して、われわれ人間をお導きくださるのなら、人間の頭脳の所産物の成否くらいは、わけなくお教えくださるはずだと思う。

もし、真の神の取次であらば、現代の諸相を批判し、指導し得るはずである。人間のための宗教ならば、人間を充分解しておかねばならぬ。現代のための宗教ならば、現代を充分解しておかねばならぬ。今の人間、今の世界を解せずして、いまの人間、今の世界を救済することが、どうしてできよう。

・・・中略・・・真の宗教家は、正しい科学者でなくてはならぬ。すでに科学のごとき地上のものによらずして悟り得る人は、天国に籍のある人である。それらの人には天国の福音を述べ伝うべきである。」

(信仰覚書 第一巻 第四章)

そう考えると、シュタイナーの見解は、現代における科学と宗教の認識を整理するには、非常に重要であると思われます。

また、科学の進歩そのものは、本来、決して自然に逆らうものでも、破壊するものでもなく、 「科学とは常に自然を教科書として学んできたものであり、いつの日も自然は科学の手本であった。」といえるはずなのです。

つまり、『純粋な自然科学の研究が進むほど、人々はより自然に近い技術を手にし、結果的に自然に近づくことを可能にしてきている。』 という一面があることも解ります。したがって、環境問題には自然保護と植林による森林の回復を最優先すべきはずなのです。それは、現存する自然こそが遠い未来に辿り着くべき目標であり、極めて高度に発達した地球に優しい最先端科学技術装置の手本でもあるはずだからです。

その一方で、『自然環境を改善するためにも、今まで以上に科学技術発展のための努力をする必要性がある。』ということもいえます。そうする事が、より自然に近く、自然にやさしい技術に繋がるからです。そして、それが砂漠のような草木の育ちにくい環境に美しい木立を育むことや、都会の空間に緑を多く取り入れ、クリーンで快適な環境を築くための道具(ツール)になってゆくはずだからです。また、それは農業にも影響を与え、食糧危機や農薬による食品汚染の改善にもつながるはずです。

そう考えると、人間とは自然に依存しながら開拓していた存在から、自然を学ぶことで科学を発展させ、自ら自然を創造する存在になってゆくと考えることもできます。地球の身体に寄生する微生物である私たち人間は、そういった霊的な認識になったときにはじめて、地球を蝕む『ガン細胞やエイズウィルス(体主霊従)』から、地球を楽園にする『ビフィズス菌や乳酸菌(霊主体従)』のような存在になれるのかもしれません。

(十)ミロクの世と芸術

人間の精神が物質の化学反応による副産物に過ぎないのであれば、物質世界に存在しないはずの芸術的創作を人間が物質界に表現し、そこに美という感性を見出し、金銭的価値を与えている現代の文化や文明の一面性は、明らかに唯物論とは矛盾することになります。なぜなら、物資から精神が生じたのだとすれば、本来、芸術的絵画の価値はキャンバスと絵具以上の価値はなく、美という感性は錯覚であり、金銭的価値も誤謬ということになるはずだかです。

それにも関わらず、現代の物質主義的な経済学者には、知性や感性や情報といった人間に内在する所有物(霊性)を、どのようにしたら経済的な価値や指標にできるかという点に注目する傾向があります。それが可能となれば、内面的に将来性を具えたアーティストに早くから声をかけ、企業間で高額なスポンサー料や移籍金を取引し、その恩恵を搾取することも可能になるはずです。

そして、それはプロスポーツ選手の移籍と同様に新たなビジネスを生むと同時に、まだ描かれていない絵画に投資するようなものなのでバブル的に膨らむかもしれません。しかし、それはビジネスの仮面を被った博打(ばくち)的な事業になるはずです。ところが、これはある意味、人間の霊魂の太元である神仏に値札を付けるようなもので、神仏に対する冒涜ともいえます。こうした認識は、アーリマン的悪魔の唯物論的経済学あり、芸術は体主霊従になります。

これに対し、神霊や天使や妖精のような存在によって地球や太陽や月が創造され、物質次元が用意されたとすれば、霊的な直感による芸術の創作活動は、神的、霊的な物質界の創造行為の延長線上にあることになります。

そうであれば、人間が芸術に美しいという感動を覚えることは、神の創造行為との共鳴であり、当然のことであることが理解できます。つまり、人間は芸術的創造行為によって、見えない神と共に創造する行為を魂の感動として間接的に感じ取っているということです。

そう考えると、仮に神霊の御言葉(ロゴス)によって大宇宙という物質界の創造をビッグバンから開始したとすれば、「芸術は爆発だ」ともいえますし、「芸術は神の御言葉(ロゴス)の実演である」ということにもなります。この意識の時に芸術は霊主体従になるはずです。

シュタイナーも王仁三郎も、神的・霊的な教えを積極的に説いた人物ですが、晩年になるにつれて芸術的な創作活動が活発になっています。シュタイナーは、五十八歳の時に上方にルシファー、下方にアーリマンを配したキリスト像を作成し「人間の均衡」を表現しています。出口王仁三郎は、六十一歳の時に伊都能売観音像(いづのめかんのんぞう)を作成し「厳と瑞」という対称的な働きの調和を伊都能売(人のミロクを示す)と呼び、それを具足した姿を観音像として表現しています。

また、シュタイナーは舞踊芸術のオイリュトミーを創始しまし、王仁三郎は八雲琴やミロク音頭を広めました。さらに、シュタイナーは四部の神秘劇を上演し、王仁三郎は弥勒殿で霊界物語を基にした神劇の上演や、七福神の映画の製作を手がけています。

その他にも、シュタイナーは第一ゲーテアヌムのデザインと設計を手掛け、王仁三郎も月宮殿や言霊閣などの建築を手掛けています。シュタイナーは神秘劇の封印のデザインや多くのデッサン、祈りや瞑想のための詩やマントラを残していますし、王仁三郎は膨大な数の和歌を詠み、多くの書画や、耀?(ようわん)(楽焼)を残しています。

このように、双方共に晩年になるほど活発な芸術活動を行っていたことは、非常に興味深いことです。そして、王仁三郎がミロクの型であったとすれば、ミロクの世とは芸術な創造美の世界であることが予想されます。

私たち人類は、善悪の認識を確かなものとし、精神的・霊的な調和によって現代の物質主義的な価値観では相容れないと感じられる「個々人の自由と全体の平和とが両立する世界」を実現できるに至ったとすれば、その先には、人間の文化の中に芸術的な美と調和を目指し、花々が咲き競うように、互いの芸術性を高めあい、賞賛しあう時代になるのかもしれません。その意味では、現在の建築や土木、造園、工業なども、ファッション性や芸術性が今迄以上に重視される場になってゆくはずです。

また、芸術性の向上は、長期的に価値を維持することにもなるため、社会は芸術によって大量消費の量的社会から質的社会に移行することもでき得るはずです。

しかし、王仁三郎は著書において 「芸術は宗教を生むのであるから、宗教の親である。長いあいだ子の研究をやったから、これから親の研究をするのじゃ。」 (水鏡)としています。

また、 「わたしはかつて、芸術は宗教の母なり、といったことがある。しかしその芸術というのは、今日の社会に行なわるる如きものをいったのではない。造化の偉大なる力によって造られたる、天地間の森羅万象を含む、神の大芸術をいうのである。わたしは子たる宗教を育てんがために、永年、微力を尽くしたが、子供はどうやら育ちあがったらしいので、この方面は子に譲り、昭和三年三月三日(みろく大祭)から、親たる芸術を育てんと努力しつつあるのである。」 (月鏡)としていることからも、王仁三郎の「宗教の母としての芸術」と一般人の「宗教に触発される芸術」とは、まったく次元の違うものであると考えるべきかもしれません。

一方、シュタイナーは太古の時代において秘儀の秘密を直観していた人々について、次のように述べています。

「宗教と学問と芸術とがまだ分離せず、合一していた時代に目を向けてみましょう。実際に、超感覚的、アストラル的に観る能力を持つ人は、これら三つの領域を区別してはいませんでした。

叡智、美、意思衝動の範囲は、彼にとって一つでした。高次の領域における直観には抽象的な学問はありません。――中略――真実や美への衝動、叡智や芸術への衝動と同時に、宗教的要素も発展しました。芸術家の眼は、秘儀の中で起こったことを見つめ、敬虔深い人は、眼の前で起こる高次の事象の中に、宗教的な情熱の対象を見ていました。宗教、芸術、学問は一つだったのです。」(神殿伝説と黄金伝説・新しい形式の帝王術)

こうした見解は、出口王仁三郎の認識に通じるものがあります。

また、宗教と科学については、エドガー・ケーシーも次のように述べています。

「生命の御霊、光の御霊、希望と真理を求める願いの御霊が、いわゆる科学的証明よりもはるかに尊いこと、それどころか、それが光の科学であり、真理の科学であり、愛と希望と願いの科学であり、神の科学であるところの理由を、この人は研究し、理解することができる。このとこをよく学び取りなさい。科学と宗教とは、その目的が一つである時に、一つとなるのである。」 (5023-2)

(エドガー・ケーシー 「大宇宙の神秘」 はじめに)

さらに、神秘劇については 「この新しい劇 (薔薇十字神秘劇) は、私達の運動の内容をさまざまな形で描き出そうとしているものなのです。即ちこれは一方では、人智学的な生き方のすべての原動力となっているものを、どのようにしたら芸術の形で表現できるかという試みなのですが、また一方では、この薔薇十字神秘劇がこういう形で含んでいるものは、おそらくは未来においてようやく人々の認識に達するであろう豊富な精神科学(霊学)上の真理である、ということも見落されてはなりません。」 (教育と芸術)と述べていることから、未来の私たちがシュタイナーにように秘儀参入するまでの過程を、神秘劇として表現していたことが解ります。

つまり、通常の人間の芸術が『神仏への信仰に起因するイメージ』であるのに対して、彼ら二人にとっての芸術とは『学問や宗教よりも前に存在するもの』であると共に、『宇宙の霊的な真理を文字以外のもので表現する試み』として芸術を創作していたと考えられるのです。

ただ、人は芸術作品の創造によって、神の創造行為に通じる歓喜を味わうことができます。また、言葉や理屈では解り合えない人々も、一曲の音楽や一枚の絵画よって、共に同じ感動を共有することができます。その意味では、私たちにとっても芸術は宗教の母だと言い得るはずなのです。そして、社会全体が一つの有機体のように組織されてゆくとき、人々は一つの社会を、あるいは一つの地球を人類共同の芸術作品にすることができるのかもしれません。

第三章 おわり